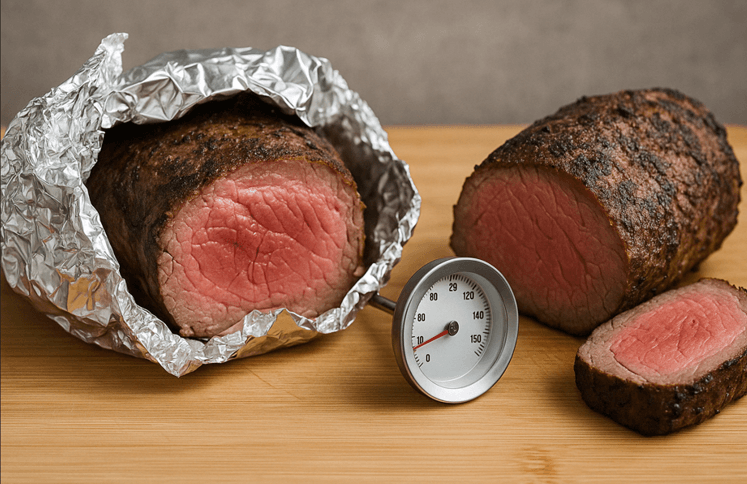

ローストビーフのレシピにはさまざまな方法がありますが、最近よく見かける「アルミホイルで包んで余熱で仕上げる」調理法について、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

確かに見た目は美しく、手軽に仕上がる印象を与えますが、実際には安全性に大きな問題を含んでいます。

特に注意が必要なのは、アルミホイルでの余熱は危険だという点です。

熱がじわじわと伝わるように思えても、肉の中心温度が上がらない仕組みのため、十分な加熱に至らないケースが多くあります。

低温調理は「簡単」に見えて難しいという落とし穴もあり、正しい知識と管理がなければ、見た目は良くても中は加熱不足という事態になりかねません。

この記事では、ローストビーフを安全に美味しく仕上げるためのポイントとして、加熱温度と時間を正しく管理する方法をはじめ、信頼できるレシピは温度に言及している理由など、科学的な根拠に基づいた情報をわかりやすく解説していきます。

家庭で安心してローストビーフを楽しむために、正しい知識を身につけましょう。

この記事を読むことで理解できる内容は以下の通りです

- アルミホイルでの余熱調理が危険な理由

- 肉の中心温度が安全基準に達しにくい仕組み

- 温度と時間の正確な管理が必要なこと

- 信頼できるレシピには温度の記載があること

ローストビーフ アルミ ホイル だめな理由とは

- ローストビーフ アルミホイル なぜNGなのか

- 肉の中心温度が上がらない仕組み

- アルミホイルでの余熱は危険

- 見た目で焼け具合を判断できない

- 食品安全委員会が示す危険性

ローストビーフ アルミホイル なぜNGなのか

ローストビーフをアルミホイルで包んで調理するレシピは、見た目には手軽で美味しそうに思えるかもしれません。

しかし、この調理法には大きな落とし穴があります。

なぜなら、アルミホイルで包むことによって内部の温度管理が非常に難しくなり、結果として食中毒のリスクが高まるからです。

このような方法では、肉の中心部分に十分な加熱がされない可能性があります。

たとえ表面にしっかり焼き色がついていたとしても、中心部は生焼けのままというケースが少なくありません。

特にローストビーフのような塊肉は、見た目での判断が難しいため、加熱が不十分なまま提供されてしまうことがあります。

また、アルミホイルで包んで放置すると、外側の熱がじわじわと中心部に伝わるように見えますが、実際には安全な温度まで到達しにくいのです。

これにより、腸管出血性大腸菌などの危険な細菌が内部に残りやすくなります。

安全にローストビーフを調理するには、中心温度が明確に測定できる方法を選ぶことが重要です。

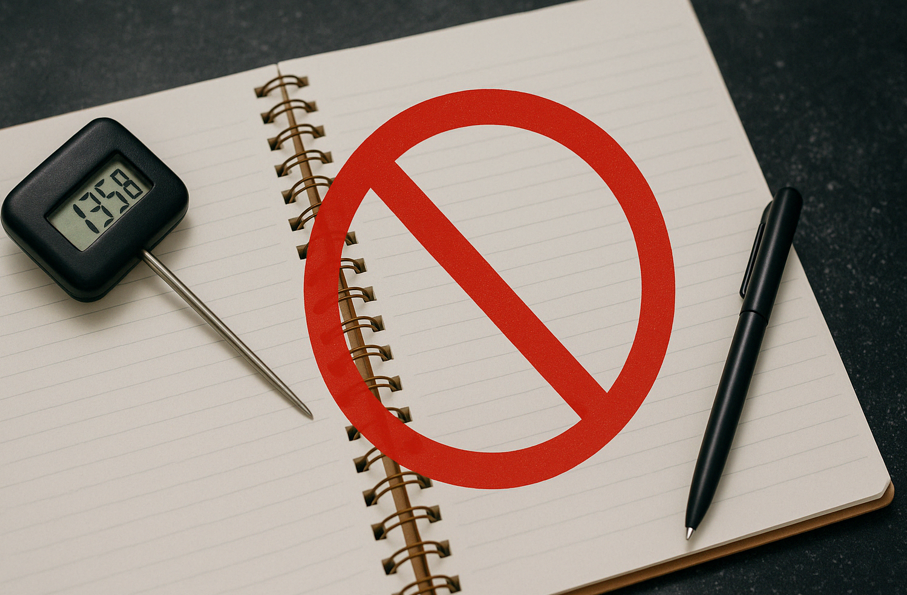

アルミホイルによる余熱任せの方法では、温度計が使えず、加熱の正確性が担保できません。

したがって、アルミホイルで包む調理法は、家庭で実践するには適していないと言えるでしょう。

肉の中心温度が上がらない仕組み

ローストビーフの調理において最も重要なポイントのひとつは、中心温度が適切なレベルまで上昇しているかどうかです。

これは、見た目の仕上がりとは無関係であり、たとえ表面にしっかり焼き色がついていても、中まで熱が届いていないことがあります。

肉の中心温度が上がりにくい理由の一つに、熱伝導の性質があります。

熱は高いところから低いところへゆっくりと伝わっていくため、厚みのあるブロック肉では外側に比べて内側が温まるまでにかなりの時間がかかります。

さらに、余熱調理を試みた場合、その間に外側の温度が下がってしまえば、内側への熱の移動も止まってしまうのです。

ここで重要になるのが、時間と温度の管理です。

例えば、58℃のお湯に肉を浸けた場合、中心部が同じ温度になるまで約100分、その後さらに28分間の加熱を続ける必要があることが、食品安全委員会のデータからも明らかになっています。

逆に言えば、数十分の余熱放置では到底不十分であり、加熱不足のままになる可能性が高いのです。

このように、中心温度の上昇には時間と温度の正確な制御が不可欠です。

家庭で安全にローストビーフを作るならば、低温調理器やオーブンのような温度を一定に保てる器具を使うことが必要です。

アルミホイルでの余熱は危険

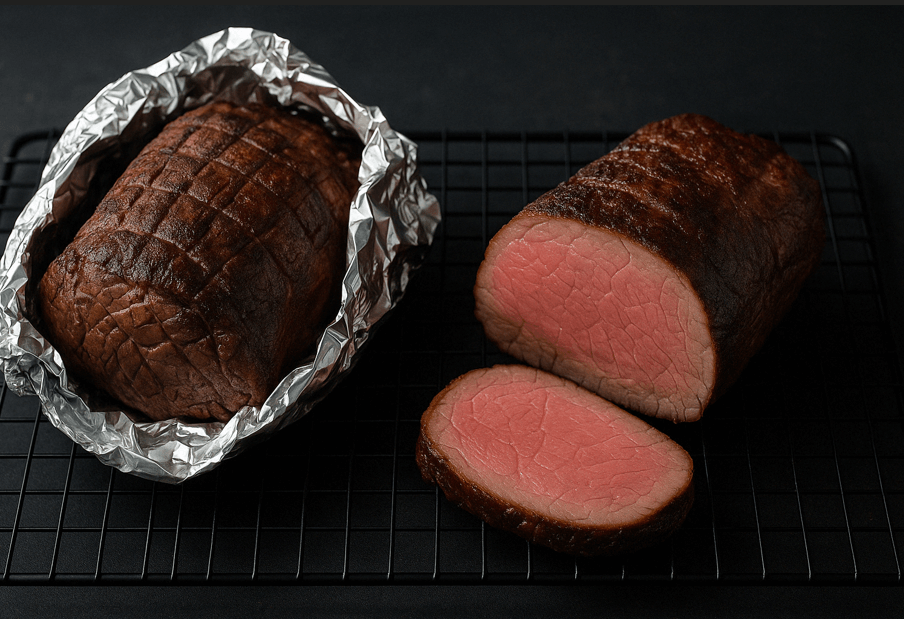

アルミホイルで包んで放置する、いわゆる“余熱調理”の方法は、見た目にはしっとりとした仕上がりを生み出すように感じられるかもしれません。

しかし、実際には非常に危険な調理法となり得ます。

その理由として最も大きいのは、アルミホイルによって外気との接触が遮断されるため、肉の外側の熱がうまく逃げずに留まってしまう一方、肝心の中心部まで必要な温度に届かない点です。

これは、まるで肉の中に熱が届いているようで、実際には表面の熱だけで加熱が止まってしまうという、非常に曖昧な状態を生み出します。

さらに、調理直後のアルミホイルの中は温かく感じても、その温度がどの程度中心にまで達しているかは目視では確認できません。

温度計が使えない場合、安全な加熱ができているかどうかの判断材料がなくなるため、非常にリスクが高くなります。

おいしさを追求したレシピの中には、こうした余熱調理を推奨しているものもありますが、食中毒の観点からは明確に避けるべき方法です。

安全性を優先するなら、余熱に頼らず明確な温度と時間でコントロールできる加熱方法を選びましょう。

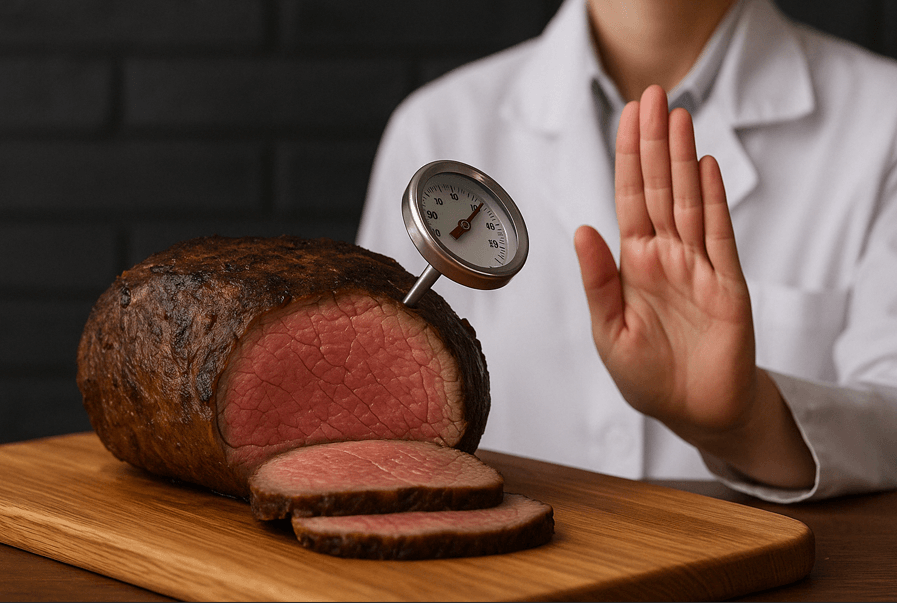

見た目で焼け具合を判断できない

ローストビーフの加熱状態を見た目で判断するのは、非常に危険な行為です。

表面の焼き色や断面のロゼ色に惑わされると、加熱不足に気づかないまま提供してしまう可能性があります。

実際、しっかりと加熱したローストビーフと、生焼けの状態のものとでは、断面の色合いがほとんど変わらないことがあります。

特に低温で加熱した場合には、肉全体がピンク色に仕上がるため、中心部の加熱状態を目視で判断するのはほぼ不可能です。

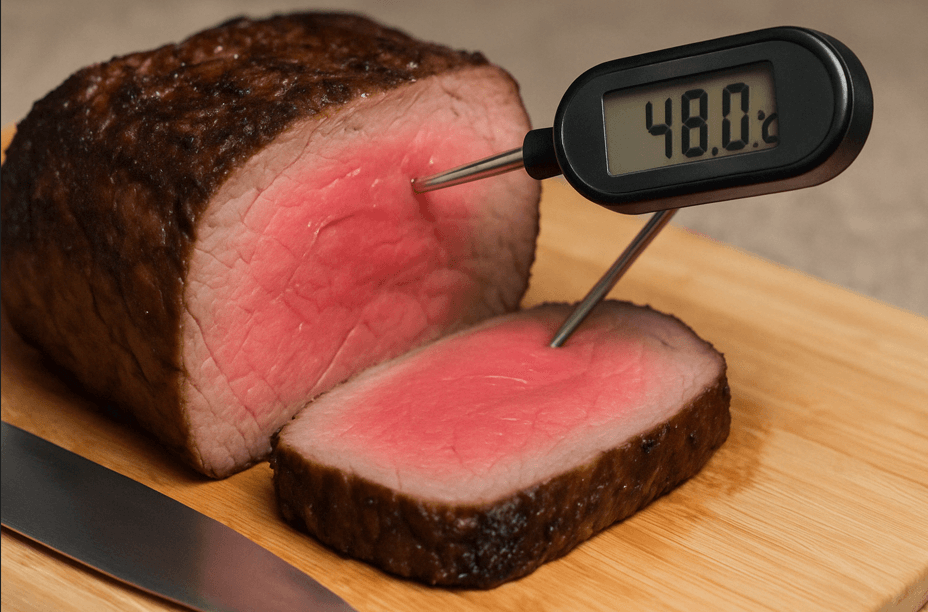

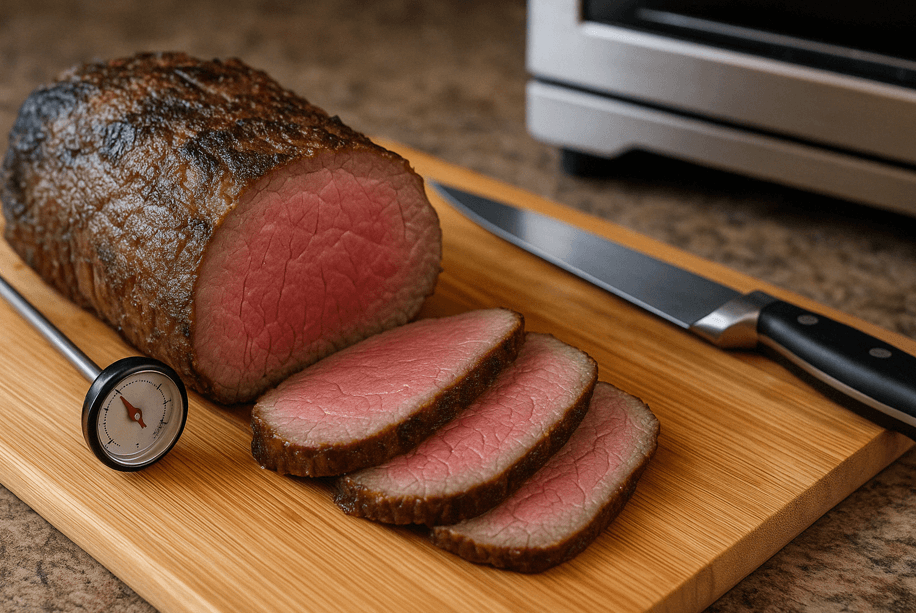

このとき有効なのが、中心部の温度を測る「芯温計」の使用です。

これを使うことで、加熱が十分かどうかを客観的に確認することができます。

例えば、安全基準の一つとして「中心温度が63℃に達してから30分間保持する」などの条件がありますが、これを達成するには確かな測定が不可欠です。

見た目だけに頼った判断は、誤った安心感を生み出してしまいます。

家庭で安全なローストビーフを作るためには、目ではなく数値を基準にすることが大切です。

食品安全委員会が示す危険性

食品安全委員会は、ローストビーフのような塊肉を調理する際には「余熱に頼る調理法は避けるべき」と明確に注意を促しています。

これは、見た目では判断できない加熱不足による食中毒を防ぐためです。

同委員会は、「肉の表面を焼いた後にアルミホイルで包んで放置する」「ジッパー付き袋に入れて湯に浸ける」といったレシピが安全性に欠けると指摘しています。

実験データからも、58℃程度の低温では、中心部がその温度に達するまで100分以上かかることが明らかになっており、その後も温度維持が必要です。

余熱だけではこの加熱条件を満たすことができません。

さらに、牛肉の中に入り込む恐れのある腸管出血性大腸菌O157の存在も問題視されています。

特に長期保存された肉や、包丁で切れ目を入れた肉では、表面の菌が内部に入り込んでしまうことがあります。

こうしたケースでは、中心部までしっかりと加熱することでしか、安全性を確保する手段はありません。

食品安全委員会が示すこのような科学的知見を無視してしまうと、たとえ人気レシピやテレビ番組の方法であっても、安全とは限りません。

調理法を選ぶ際には、その安全性に関する根拠や情報源が信頼できるかどうかを慎重に見極める必要があります。

ローストビーフ アルミ ホイル だめな調理法に注意

- ローストビーフ フライパン 焼くだけは不十分

- 安全なローストビーフの作り方の基本

- 加熱温度と時間を正しく管理する

- 信頼できるレシピは温度に言及している

- 自己流レシピでは安全が保証されない

- 低温調理は「簡単」に見えて難しい

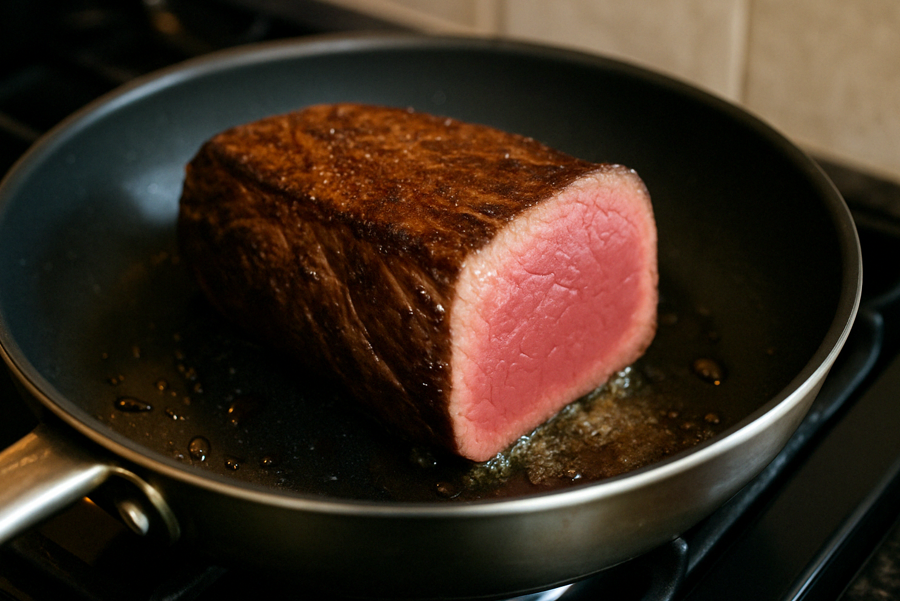

ローストビーフ フライパン 焼くだけは不十分

ローストビーフをフライパンで焼くだけで完成させる方法は、手軽に見えても安全面では不十分です。

なぜなら、フライパンでの加熱では、肉の中心部までしっかりと火が通らないことが多く、食中毒のリスクが残ってしまうためです。

塊肉の外側に焼き色がついたとしても、それは表面が高温になったことを示しているに過ぎません。

特にフライパン調理では、加熱が断続的かつ一方向からしか伝わらないため、中心部の温度が安全基準に達しないまま終了してしまうケースが多いのです。

例えば、ステーキのように薄切りの肉であれば、短時間の加熱でも問題になりにくいですが、ローストビーフのようなブロック肉の場合はそうはいきません。

見た目に反して中心部が常温に近いままということも十分あり得ます。

そのため、フライパンで表面を焼くだけではなく、その後にオーブンや低温調理器などを使って中心温度をコントロールする工程が不可欠です。

こうすることで初めて、しっとり柔らかいだけでなく、安全に食べられるローストビーフが完成します。

安全なローストビーフの作り方の基本

安全なローストビーフを作るには、いくつかの基本ルールを理解しておくことが大切です。

最も重要なのは、肉の中心までしっかりと火を通し、食中毒を防ぐことです。

まず第一に、使用する牛肉は新鮮であることが望ましいですが、それだけでは不十分です。

調理の過程で中心温度を適切に上げることが必須となります。

中心温度が63℃に達してから30分以上保持する、または75℃で1分以上保持するといったガイドラインを守る必要があります。

加えて、調理前には肉を常温に戻しておくことも基本のひとつです。

冷たいままの肉を加熱すると、表面は焼けすぎてしまう一方で中心は冷たいままという状態になりやすいためです。

調理工程においては、まずフライパンなどでしっかりと表面を焼き、次にオーブンまたは低温調理器を使ってゆっくりと内部まで加熱します。

この二段階の工程を踏むことで、殺菌とおいしさの両立が可能になります。

一見、工程が多いように感じるかもしれませんが、安全で美味しいローストビーフを作るためには、こうした基本を省略しないことが重要です。

加熱温度と時間を正しく管理する

ローストビーフを安全に仕上げるには、加熱温度と時間の管理が不可欠です。

どちらか一方でも不足すれば、十分な殺菌が行えず、食中毒を引き起こすリスクが生じます。

例えば、63℃で加熱する場合、肉の内部がその温度に達してからさらに30分間その温度を保つ必要があります。

これはO157などの細菌を死滅させるために必要な条件です。

一方で、70℃なら3分間、75℃なら1分間の維持で安全とされています。

こうした温度管理を適当に行ってしまうと、見た目には美味しそうなロゼ色のローストビーフができても、実際には中心部が加熱不足という危険な状態になることがあります。

逆に、必要以上に加熱するとパサつきやすくなり、食感を損なってしまいます。

ここで重要なのが温度計の活用です。

芯温計と呼ばれる道具を使うことで、内部の温度を正確に確認できます。

これにより、過剰な加熱を避けつつ、安全な調理が可能になります。

加熱温度と時間の正しい管理は、単なる調理テクニックではなく、安全性を守るための基本的な知識です。

自己流ではなく、信頼できる基準に沿って対応しましょう。

信頼できるレシピは温度に言及している

信頼できるローストビーフのレシピには、必ずといってよいほど「中心温度」に関する記載があります。

なぜなら、食材の安全性は見た目や感覚ではなく、科学的な根拠に基づいて判断されるべきだからです。

温度に言及しているレシピは、単に「焼いて放置する」といった曖昧な表現ではなく、「63℃で30分維持」「58℃で130分」など、具体的な数値を明示しています。

こうした情報は、肉の種類や厚さによって調整できるよう設計されており、再現性が高く、安全に調理するための手助けとなります。

一方で、温度や時間に触れず、「しばらく置く」「表面に焼き色がついたらOK」といった感覚的な記述に頼るレシピは注意が必要です。

これらは経験者やプロ向けであることも多く、家庭で再現すると加熱不足になるリスクが高まります。

特に家庭で初めてローストビーフを作る場合には、調理器具や肉のサイズに合わせて温度と時間を細かく管理できるレシピを選ぶことが安全への第一歩です。

自己流レシピでは安全が保証されない

ローストビーフに限らず、食材を安全に調理するうえで自己流のアレンジには慎重さが求められます。

特に温度や時間が加熱の鍵を握る料理では、根拠のない方法を取り入れることで、食中毒のリスクが一気に高まる可能性があります。

例えば、SNSや動画サイトで「簡単レシピ」として紹介されるものの中には、科学的な裏付けがないまま「これくらいで大丈夫」と加熱を短縮していたり、余熱調理に頼っていたりするものがあります。

そのような方法を鵜呑みにしてしまうと、肉の中心温度が必要な基準に達していないまま提供されてしまうかもしれません。

また、調理経験がある方ほど「このくらいなら問題ないだろう」と独自の判断で手順を変えてしまいがちです。

しかし、それによって食材内部に潜む細菌を死滅させるチャンスを逃すことになりかねません。

ローストビーフは、見た目の華やかさに反して、非常に繊細な温度管理を必要とする料理です。

安心して食べるためには、信頼できる情報源や公式レシピを基に、工程を守って調理することが最も重要です。

低温調理は「簡単」に見えて難しい

低温調理は、聞いた印象では簡単そうに思えるかもしれません。

湯せんにかけたり、放置したりするだけでしっとりとした仕上がりが得られるというイメージが広まっているからです。

しかし、実際のところは「簡単そうに見えて難しい」調理法だと認識しておくべきです。

その難しさの一因は、温度管理にあります。

低温で調理する場合、一定の温度を長時間にわたって維持する必要があり、温度がわずかに変動しただけでも加熱効果に大きな差が出てしまいます。

さらに、使用する肉の大きさや初期温度によって、内部が加熱されるまでの時間は大きく異なります。

例えば、58℃の湯で牛モモ肉(300g)を調理する場合、内部が同温度に達するまでに約100分、その後28分間維持しなければ殺菌条件を満たしません。

これを理解せずに「沸騰したお湯に入れて15分放置するだけ」といった方法を試すと、加熱不足のまま食べてしまう危険性があります。

このように、低温調理には科学的な根拠と精密なコントロールが求められます。

見た目のシンプルさに惑わされず、正確な温度と時間に基づいて調理することが大切です。

家庭で行う場合は、低温調理器の使用や、温度計を活用するなどして、万全の対策を講じましょう。

ローストビーフ アルミ ホイル だめな理由と安全な加熱方法とは:まとめ

この記事のまとめです。

- アルミホイルで包むと中心温度の確認が困難

- 見た目では加熱の十分さを判断できない

- 外側が熱くても中心は生焼けの可能性がある

- アルミホイル調理では温度計が使えない

- 食中毒リスクのある細菌が死滅しにくい

- 肉の厚みにより熱の伝わり方が不均一

- 加熱温度が低いと中心まで熱が届かない

- 余熱放置では温度がすぐに下がってしまう

- 調理後のアルミホイル内は見た目以上に低温

- 安全な温度と時間の管理が難しい

- 中心温度を明確に測れる調理法が望ましい

- フライパンだけの加熱では火が通りにくい

- 自己流レシピでは安全性が保証されない

- 食品安全委員会も余熱調理に警鐘を鳴らしている

- 公式レシピや専門器具の使用が安全調理の鍵

コメント