ローストビーフをカットしたときに赤い汁がじんわりとにじみ出ると、「これって血なの?」と戸惑う方も多いかもしれません。

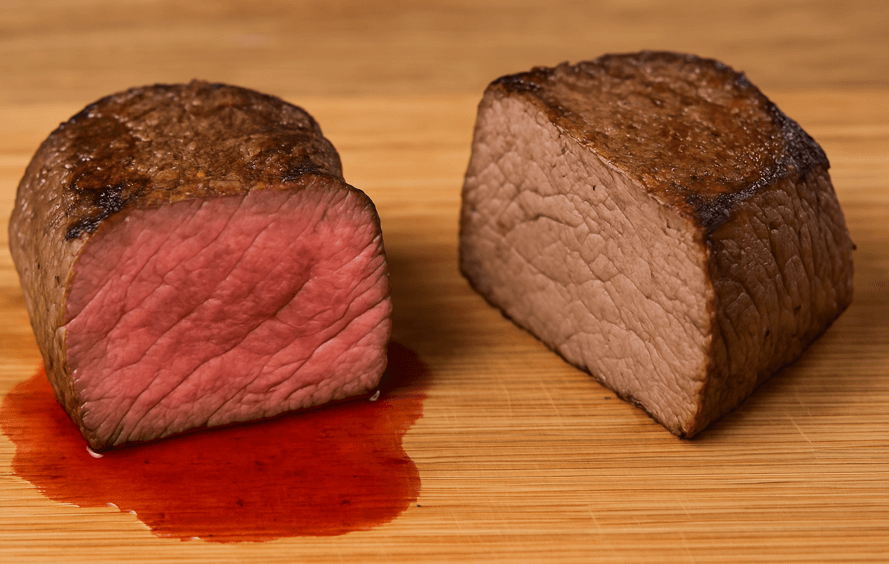

特に、牛ローストビーフの断面が鮮やかな赤色をしていると、しっかり火が通っているのか不安になることもあります。

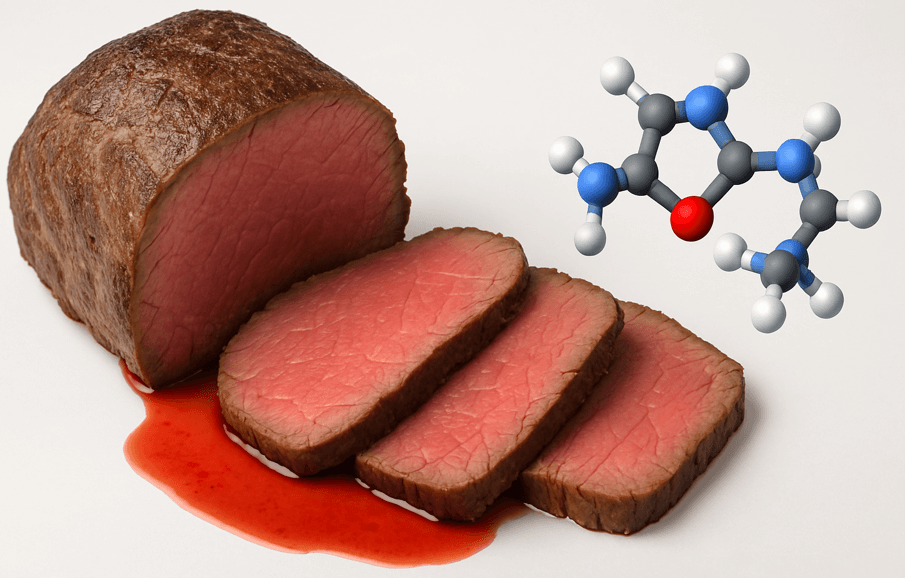

一見すると赤い汁は血液のように見えますが、実際には「ミオグロビン」と呼ばれるたんぱく質を含む肉汁です。

この成分が熱や空気に触れることで赤く見えるため、誤解されやすいのです。

ローストビーフを切ったら赤い汁が出る理由も、ミオグロビンの性質によるものです。

この記事では、赤い汁の正体や安全性、焼き加減の見極め方、適切な保存方法まで、わかりやすく解説していきます。

ローストビーフを安心して楽しむための知識として、ぜひ参考にしてください。

この記事を読むことで理解できる内容は以下の通りです

- 赤い汁の正体が血液ではなくミオグロビンであること

- ローストビーフを切ったときに赤い汁が出る理由

- ロゼと生焼けの違いや安全な見分け方

- 赤い汁を抑える調理法と保存時の対処法

ローストビーフ 赤い 汁の正体と安全性

- 赤い汁は血液ではなくミオグロビン

- ローストビーフ 切ったら赤い汁が出る理由

- ローストビーフ 赤すぎる場合の見分け方

- ロゼと生焼けの違いとは?

- 赤い汁が出る焼き加減の温度目安

赤い汁は血液ではなくミオグロビン

ローストビーフをカットしたときににじみ出る赤い汁を見て、「これは血なのでは?」と驚いた経験がある方は少なくないかもしれません。

しかし、実際にはそれは血液ではなく、「ミオグロビン」と呼ばれるたんぱく質を含んだ肉汁です。

ミオグロビンとは、動物の筋肉中に含まれている色素たんぱく質の一種で、酸素を一時的に貯蔵する役割を持っています。

筋肉が酸素を必要としたとき、このミオグロビンが酸素を供給するという、大切な働きをしています。

この成分が水分と混ざると赤く見えるため、血液と勘違いされやすいのです。

一方、牛肉がスーパーなどで販売される際には、赤みのある鮮やかな見た目が保たれていますが、これもミオグロビンの働きによるものです。

空気に触れることで酸素と結合し、「オキシミオグロビン」という形に変化するため、より鮮やかな赤色に見えるようになります。

つまり、見た目の赤さも加熱後に出てくる汁の赤さも、すべてこのたんぱく質が関係しているということです。

ここで注意したいのは、「赤い汁が出る=生焼け」ではないという点です。

たとえ中心が赤く見えていても、温度管理が適切に行われていれば、食中毒の心配はありません。

牛肉の場合、主に表面に雑菌が付着しているため、外側をしっかり加熱すれば、内部が赤い状態であっても安全に食べることができます。

このように、ローストビーフの赤い汁は、見た目は血液に似ていますが、まったく異なるものです。

科学的にも安全とされており、適切な調理がされていれば安心して口にすることができます。

むしろこの赤い汁が適度に残っていることは、ジューシーさや旨味が保たれている証とも言えるでしょう。

ローストビーフ 切ったら赤い汁が出る理由

ローストビーフをカットしたときに赤い汁があふれ出ると、「血が出ているのでは?」と不安になる方も多いかもしれません。

しかし、実際にその赤い液体は血液ではありません。

これは「ミオグロビン」と呼ばれるたんぱく質を多く含んだ肉汁です。

ミオグロビンは筋肉中に含まれる赤い色素のような成分で、酸素を運ぶ働きを持っています。

加熱によってこのミオグロビンが変化し、肉の色合いが赤からピンク、さらに加熱が進むと茶色へと変わっていきます。

ただし、ローストビーフのように中心部をあえて低温で仕上げる料理では、ミオグロビンが変性しきらず、赤みが残ることがあります。

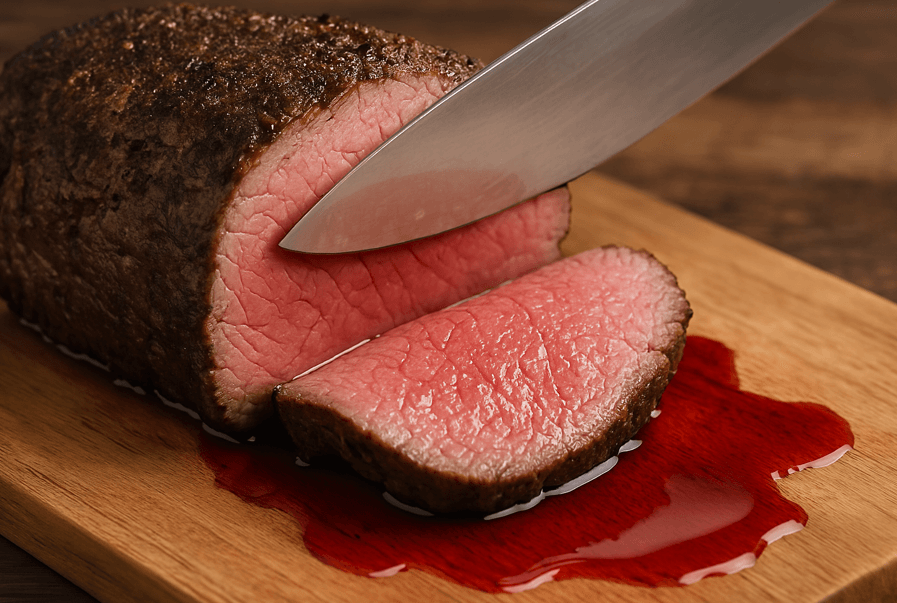

また、焼きたての肉をすぐに切ると、内部の水分や肉汁が外に流れやすくなります。

これを防ぐには、焼き上げた後にしっかりと休ませる「寝かせ時間」を取ることが大切です。

目安として30分ほど常温で休ませると、肉の内部に汁がなじみ、切ったときに流れ出る量が抑えられます。

つまり、ローストビーフを切ったときに赤い汁が出るのは、ミオグロビンを含む肉汁が加熱されきっていないためであり、血ではありません。

安心して召し上がっていただけるものです。

ローストビーフ 赤すぎる場合の見分け方

ローストビーフの断面があまりにも赤すぎると、「これは本当に火が通っているのか」と不安になる方もいるでしょう。

特に手作りした際は、見た目だけでは判断しにくいことがあります。

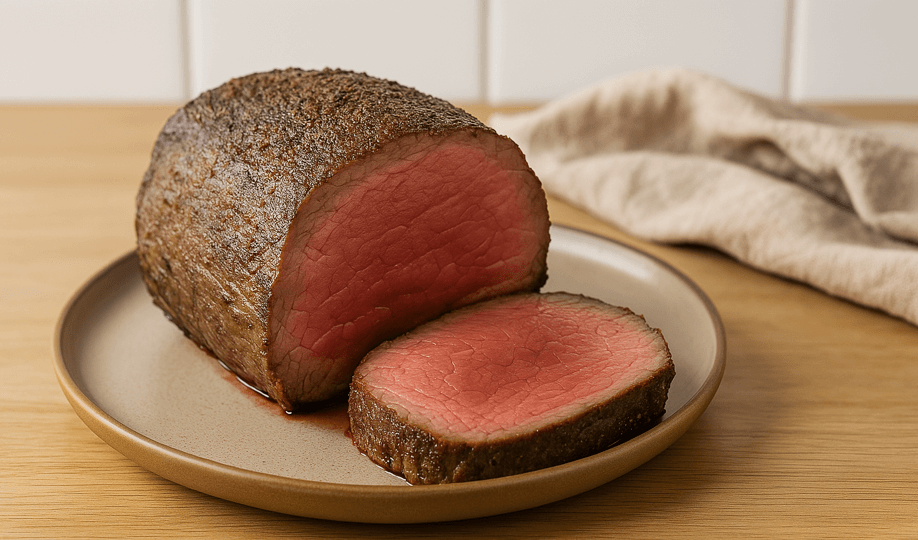

見分け方としてまず注目すべきなのが、赤さの“色味”です。

ミオグロビンによる自然な赤さであれば、透明感のあるピンクや明るめの赤色をしています。

一方、生焼けの場合は、濃い紫がかった赤やどす黒い色に見えることが多いです。

また、切り口にテカリがあり、肉汁がドバっと流れ出るような場合も、内部まで加熱されていない可能性があります。

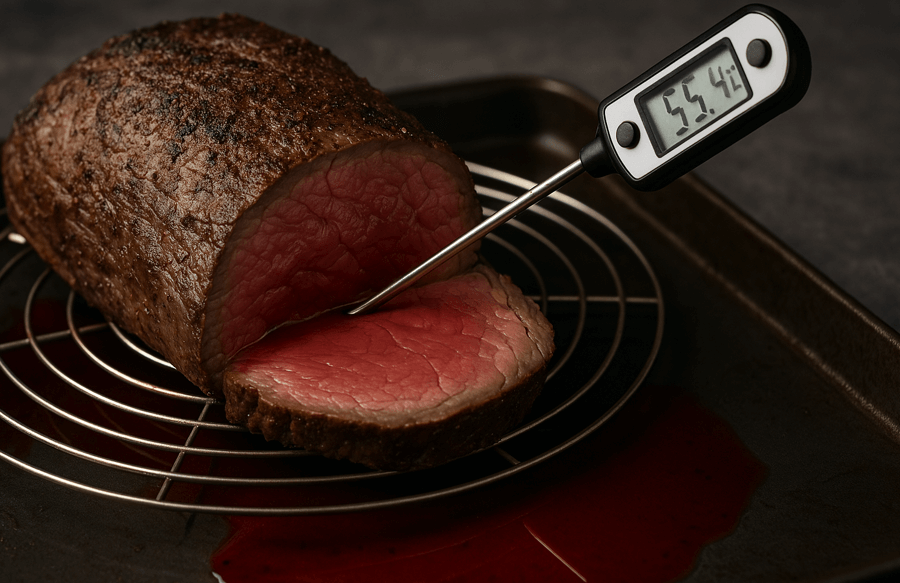

ここで活躍するのが、料理用の温度計です。

内部温度が54℃〜57℃程度であれば「ロゼ」と呼ばれる理想的な焼き加減になっていると考えられます。

これよりも温度が低い場合、たとえ見た目がしっかり焼けているように見えても、中心部が生焼けの可能性があるため再加熱が必要です。

また、香りにも注目してみてください。

火がしっかり入っているローストビーフには、独特の香ばしい匂いがあります。

逆に生っぽさが残るような匂いがする場合は注意が必要です。

このように、色、肉汁の量、温度、匂いといった複数の要素を総合的にチェックすることで、「赤すぎるかどうか」の判断がしやすくなります。

ロゼと生焼けの違いとは?

ローストビーフを作ったとき、断面が赤かったりピンク色だったりすると、「これはロゼ? それとも生焼け?」と混乱することがあります。

どちらも赤みが残る状態なので、違いが分かりにくいのは当然です。

ここで知っておきたいのは、ロゼとは“安全に加熱されたうえで赤みが残っている状態”を指すということです。

中心温度が54℃〜57℃程度に達していれば、細菌のリスクはほぼ抑えられ、ジューシーな仕上がりになります。

ロゼはあくまで「しっかり火が通ったミディアムレア」と考えるとよいでしょう。

一方、生焼けとは、十分な加熱がなされずに中心部が冷たかったり、内部温度が50℃以下だったりする状態です。

この状態ではO157などの食中毒菌が死滅していない可能性があるため、食べるのは避けるべきです。

違いを見分けるためには、肉を切った際の温度と感触を確認してみてください。

ロゼの場合、切った直後でも中がほんのり温かく、しっとりとした柔らかさがあります。

一方で生焼けの場合は、中心が冷たく、弾力がないことが多いです。

また、竹串を刺して10秒ほど待ち、唇に当てる方法も有効です。

温かければロゼ、冷たければ生焼けと判断できます。

赤い汁が出る焼き加減の温度目安

ローストビーフを美味しく仕上げるには、中心温度の管理が非常に重要です。

特に、切ったときに「赤い汁が多すぎる」と感じる場合、温度管理に原因があることがほとんどです。

赤い汁の多さは、加熱によってたんぱく質がどれだけ変性したかによって変わります。

ミオグロビンは54℃前後で変化を始めますが、それ以上の温度になると赤みが少しずつ失われていきます。

そのため、赤い汁がしっかり残る仕上がりにするなら、54〜57℃の範囲を目指すのが理想です。

この範囲は「ロゼ」とも呼ばれ、最もジューシーで柔らかい状態になります。

ただし、温度が50℃を下回ると生焼けのリスクがあるため、温度計を使って慎重に加熱することが大切です。

また、表面だけしっかり焼けていても、中まで熱が届いていないと意味がありません。

そのため、肉を常温に戻してから加熱を始めること、焼いた後はしっかりと休ませて余熱で火を通すことがポイントになります。

このように、赤い汁が適度に出るローストビーフを作るには、中心温度が54〜57℃を安定して保てるような調理方法を取り入れるのが鍵です。

見た目や感覚だけに頼らず、温度で確かめる習慣を持つことで、安定した仕上がりが得られます。

ローストビーフ 赤い 汁を抑える調理の工夫

- 調理前に常温に戻す理由

- 焼きすぎと焼き不足の見極め方

- 赤い汁を抑える焼き方と温度管理

- 赤い汁を活用したソースの作り方

- 赤い汁が保存時に出たときの対処法

調理前に常温に戻す理由

ローストビーフを調理する際、肉を冷蔵庫から出してすぐに焼くのは避けたほうが良いとされています。

なぜなら、肉が冷たいまま加熱を始めると、外側ばかりに火が入り、中心部との温度差が大きくなってしまうからです。

この温度差によって起こるのが、中心部が十分に加熱されない「生焼け」や、逆に外側が加熱されすぎて硬くなる「焼きすぎ」といった失敗です。

どちらもローストビーフ特有のしっとり感やジューシーさを損なってしまいます。

常温に戻しておくことで、加熱のムラが抑えられ、全体に均一に火が通りやすくなります。

例えば、室温が20℃前後であれば、焼く2時間ほど前に冷蔵庫から出しておくのが理想的です。

特に冬場など気温が低い日は、キッチン内が冷えていることも多いため、温かい部屋に移しておくとより効果的です。

調理前のひと手間ではありますが、常温に戻すことで焼き加減のコントロールがしやすくなり、結果として肉の中にしっかり旨味を閉じ込めることができます。

焼きすぎと焼き不足の見極め方

ローストビーフの仕上がりを左右するのは、火入れの加減です。

焼きすぎればパサつき、焼き不足であれば食中毒のリスクが残ります。

特に手作りの場合、この見極めが難しく感じることも多いでしょう。

焼きすぎの場合は、肉の断面が茶色っぽくなり、水分がほとんど感じられなくなります。

肉の食感も硬くなりやすく、ナイフで切るときに崩れたり、切り口が乾燥して見えるのが特徴です。

一方で、焼き不足の場合は中心部が冷たく、濃い紫色をしていたり、赤い汁が大量に流れ出ることがあります。

食べたときに生っぽい風味が残ることもあり、抵抗を感じやすい状態です。

判断が難しいときは、竹串を中心部に刺して10秒待ち、下唇に当てて温度を確認する方法があります。

ほんのり温かければ火は通っており、冷たければ加熱不足の可能性があります。

また、料理用の温度計を使って内部温度を確認するのも確実です。54〜57℃であれば「ロゼ」と呼ばれる理想的な仕上がりとなります。

このように、見た目・触感・温度といった複数の要素を組み合わせて判断することが、焼き加減を見極めるコツになります。

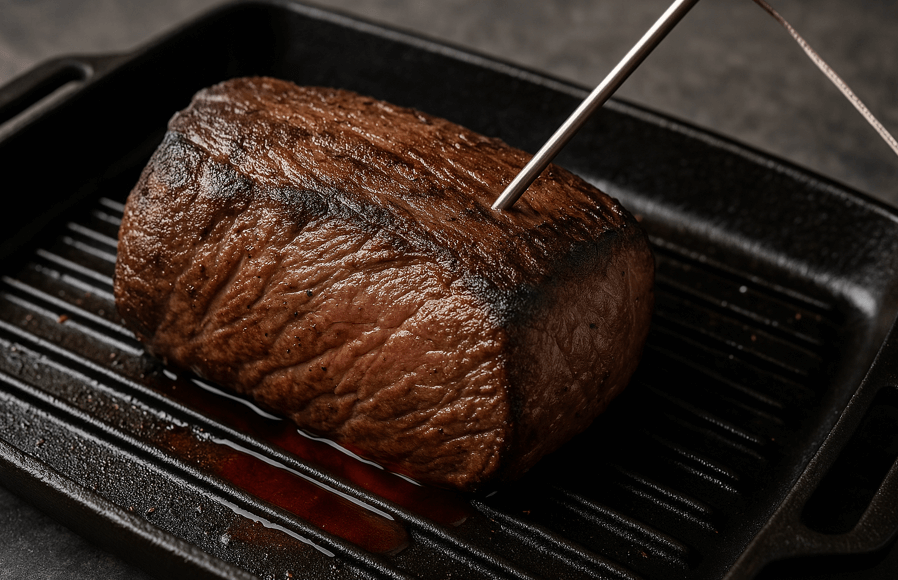

赤い汁を抑える焼き方と温度管理

ローストビーフを切ったとき、赤い汁が多く出ると「失敗したかも」と感じることがあるかもしれません。

しかし、調理工程を工夫することで、この肉汁の流出を最小限に抑えることが可能です。

まず大切なのは「表面の焼き付け」です。

強火で表面をしっかりと焼き固めることで、いわゆる“シーリング効果”が生まれ、内部の水分が逃げにくくなります。

この工程は全体にうま味を閉じ込めるための下準備として非常に重要です。

次に、加熱は低温でじっくり行うのが理想です。

オーブンを使うなら120℃前後、または低温調理器を使う方法もおすすめです。

さらに重要なのが「休ませ時間」です。

焼き上がった直後にカットすると、内部の汁が流れ出やすいため、最低でも20〜30分は常温で休ませましょう。

この時間により、肉汁が繊維の間に再びなじみ、切ったときの汁の量が抑えられます。

温度管理には必ず温度計を使うことをおすすめします。

内部温度が55℃前後になるようコントロールすることで、火の通りと肉汁の保持、両方のバランスが取りやすくなります。

赤い汁を活用したソースの作り方

ローストビーフから出る赤い汁には、旨味成分がたっぷり詰まっています。

これを無駄にせず活用することで、より深い味わいのソースを簡単に作ることができます。

まず、肉を焼いた後のフライパンに残る肉汁や脂も一緒に活用しましょう。

この肉汁にバターを少量加え、みじん切りにした玉ねぎやにんにくを炒めることで、香りとコクが引き立ちます。

次に、赤ワインを加えてアルコール分を飛ばし、煮詰めながら水分を調整します。

コンソメやしょうゆを加えれば、和洋どちらにも合うグレイビーソースの完成です。

このとき注意したいのが、加熱のしすぎです。

火力が強すぎると風味が飛び、焦げやすくなってしまいます。弱火〜中火でじっくりと煮詰めるのがポイントです。

また、ソースを漉してなめらかに仕上げることで、レストランのような仕上がりになります。

とろみをつけたい場合は、少量の水溶き片栗粉やコーンスターチを加えて調整しましょう。

このように、赤い汁は単なる副産物ではなく、料理を格上げする“隠し味”にもなります。

赤い汁が保存時に出たときの対処法

ローストビーフを冷蔵保存していたら、容器の底に赤い汁がたまっていた、というケースはよくあります。

これは保存時に肉から分離した水分とミオグロビンによるもので、血液ではないため安全ですが、放置すると風味が損なわれることもあります。

保存時に出た赤い汁をそのままにしておくと、肉が水っぽくなったり、ドリップに含まれる成分によって劣化が早まることがあります。

そこでおすすめなのが、「肉と汁を分けて保存する」方法です。

肉はキッチンペーパーで軽く押さえてからラップで包み、別容器でドリップを保存しましょう。

汁を活用する場合は、前述の通りソースにして使うのがよいでしょう。

また、保存前にしっかり冷ますことも大切です。

熱い状態で密閉してしまうと蒸気で水分が分離しやすくなり、結果的に赤い汁が多く出てしまいます。

しっかりと粗熱を取ってから冷蔵庫に入れることで、余分なドリップを防げます。

冷凍保存する場合は、肉汁が氷の中に閉じ込められるよう密封できる袋に入れるか、小分けして冷凍しておくと、後からソースなどに活用しやすくなります。

このように、保存中に出た赤い汁も正しく対処すれば無駄なく使い切ることができます。

保存方法を工夫することで、ローストビーフの美味しさを最後まで楽しむことができるでしょう。

ローストビーフ 赤い 汁の正体と低温調理の完全マニュアル:まとめ

この記事のまとめです。

- 赤い汁の正体は血液ではなくミオグロビンを含む肉汁

- ミオグロビンは筋肉中の酸素を運ぶたんぱく質

- 空気に触れると赤く見えるのは酸化したミオグロビンの影響

- 赤い汁が出ても加熱が適切なら食べても安全

- 牛肉の雑菌は主に表面に付着している

- 表面をしっかり焼けば内部が赤くても問題ない

- 赤い汁が出るのは中心部が低温で加熱されている証拠

- 焼きたてに切ると肉汁が流れやすくなる

- 焼いた後は30分ほど休ませることで肉汁がなじむ

- 赤すぎる場合は色味や温度、においで判断する

- 安全なロゼは54〜57℃で中心がほんのり温かい状態

- 生焼けは中心が冷たく濃い赤色であることが多い

- 焼きすぎると肉は茶色く硬くなり、ジューシーさが失われる

- 表面を高温で焼き固めてから低温調理すると肉汁を閉じ込めやすい

- 保存時に出た赤い汁は別容器に分けてソースなどに再利用できる

コメント