牛タンは焼肉や居酒屋で人気の部位ですが、国産の牛タンは市場にほとんど出回っていません。

なぜ牛タンは国産が少ないのか?と思ったことはないでしょうか。

実は、国内の流通や食文化の違いが大きく影響しています。

日本では、牛肉は一頭買いの仕組みが一般的で、牛タンだけを特別に仕入れることが難しくなっています。

そのため、多くの飲食店やスーパーで流通しているのは外国産が中心です。

では、牛タンはどこ産が多いでしょうか?

主にアメリカやオーストラリアから輸入されることが多く、これらの国では牛タンの消費が少ないため、日本向けに大量に供給されているのです。

また、国産牛タンは希少ですが、購入する方法がないわけではありません。

国産牛タンを購入する方法 として、専門店や通販を利用することで手に入れることができます。

ふるさと納税を活用するのも一つの手段です。

この記事では、国産牛タンが少ない理由や流通の仕組み、外国産との違い、購入方法について詳しく解説していきます。

この記事を読むことで理解できる内容は以下の通りです

- 日本国内で牛タンの流通量が少ない理由と一頭買いの仕組み

- 外国産牛タンが多く流通している背景と主要な輸入国

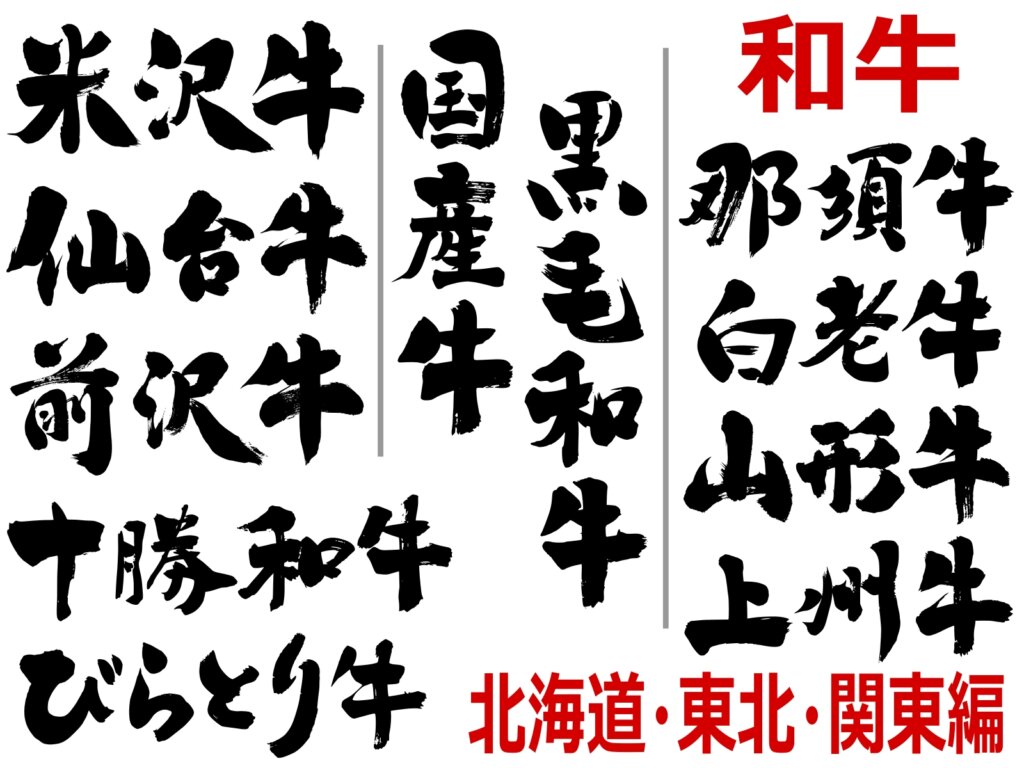

- 和牛の牛タンが特に希少な理由と生産コストの影響

- 国産牛タンの購入方法や手に入れるための選択肢

牛タンは国産が少ない理由とは?

- 国産牛タンの流通が限られる背景

- 一頭買いの仕組みと牛タンの流通

- 外国産牛タンの流通量が多い理由

- 和牛の牛タンが特に少ない理由

- 国産牛タンと外国産の違いとは?

国産牛タンの流通が限られる背景

国産牛タンが市場にあまり出回らない背景には、牛肉の流通の仕組みと食文化の違いが深く関係しています。

日本国内では、牛肉の流通は「一頭買い」と呼ばれる仕組みが一般的です。

これは、業者が牛一頭を丸ごと仕入れ、各部位を販売するという方式です。

このため、牛タンだけを特別に仕入れることが難しく、特定の部位のみを大量に確保するのが困難な状況となっています。

また、日本国内の和牛は主に霜降り肉が評価されるため、牛タン自体の需要がそこまで高くありません。

そのため、国内の牛タン供給量が限られてしまうのです。

一方、輸入牛タンは、海外で牛タンをあまり消費しない国からの流入があるため、大量に仕入れが可能となります。

このように、日本国内の食肉流通の仕組みと需要のバランスが、国産牛タンの流通を難しくしている大きな要因です。

さらに、国産牛の飼育コストも影響を与えています。

日本の牛は飼料代や管理コストが高く、それに比例して牛タンの価格も上昇します。

その結果、比較的安価に流通する外国産牛タンと比べて、価格競争が難しくなり、市場に流通しづらくなっています。

こうした理由から、国産牛タンは希少であり、入手しにくい状況が続いているのです。

一頭買いの仕組みと牛タンの流通

日本の食肉業界では、「一頭買い」という方式が一般的に行われています。

一頭買いとは、精肉業者やレストランが牛一頭を丸ごと仕入れることで、ロスを最小限に抑えながら全ての部位を有効活用する仕組みです。

この方式にはメリットが多く、肉質の統一やコスト管理がしやすいという利点があります。

しかし、一方で「特定の部位だけを仕入れる」という形が難しくなるため、牛タンの流通にも影響を与えています。

たとえば、精肉店が牛タンだけを仕入れようとした場合、一頭買いの仕組み上、他の部位の販売先も確保しなければなりません。

そのため、牛タンのみを販売することは現実的に困難であり、多くの場合、和牛を仕入れる店舗は牛タンを含めたすべての部位を消費できる仕組みを整えています。

このため、牛タン単体での流通量は限られ、供給が少なくなってしまうのです。

また、一頭買いを行う場合、牛タンは一頭から一つしか取れません。

これに対し、外国産の牛タンは、輸入業者が牛タンのみを大量に仕入れるため、安定した供給が可能となります。

日本国内で一頭買いが一般的である以上、国産牛タンを単体で手に入れるのが難しいのは、こうした流通の仕組みによるものなのです。

外国産牛タンの流通量が多い理由

外国産の牛タンが市場に多く出回っている理由の一つは、海外における牛タンの需要の低さです。

特にアメリカでは、牛肉は主にステーキやハンバーガー向けの部位が好まれ、牛タンを食べる習慣がほとんどありません。

そのため、日本向けに牛タンが輸出されることが多く、大量に流通する状況が生まれています。

また、アメリカやオーストラリアなどの大規模な畜産国では、牛の生産数が日本と比べて圧倒的に多いため、自然と牛タンの供給量も増えます。

これにより、日本の食肉業者が安定して外国産牛タンを仕入れることが可能となり、価格も比較的安価に抑えられるのです。

さらに、外国産牛タンは冷凍された状態で輸入されるため、長期間の保存が可能です。

これにより、国内市場で安定供給が実現され、日本の飲食店やスーパーで販売しやすくなっています。

輸入業者は大量に仕入れ、大手チェーン店や精肉店に供給することでコストを抑え、国内での流通をさらに広げています。

このように、海外では牛タンの消費が少なく、日本の需要があることで輸入が盛んになっています。

その結果、外国産牛タンは安価で手に入りやすく、国産牛タンと比べても流通量が圧倒的に多くなっているのです。

和牛の牛タンが特に少ない理由

和牛の牛タンが特に少ない理由として、和牛の飼育目的と牛タンの市場価値の違いが挙げられます。

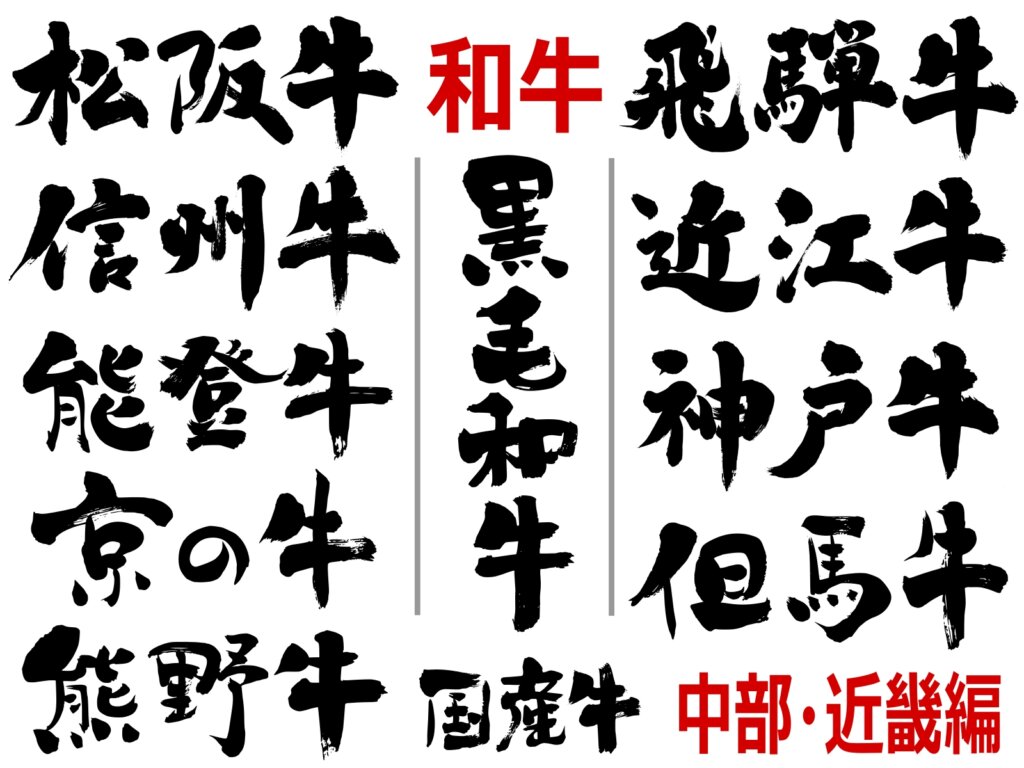

和牛は、日本国内で霜降りの美しい赤身を作ることを目的として飼育されており、その価値は主にサーロインやリブロースといった部位に集中しています。

そのため、牛タンに対する需要が比較的低く、生産量も少なくなっています。

また、和牛は飼育コストが非常に高く、牛タンの単価もそれに比例して上昇します。

和牛の飼料はこだわり抜かれたものが使われ、長期間にわたり丁寧に育てられるため、全体的に価格が高騰します。

結果として、和牛の牛タンは希少価値が高まり、一般市場にはほとんど出回らなくなってしまうのです。

さらに、和牛は一頭あたりの飼育数が限られており、そもそも市場に流通する和牛自体の数が少ないことも影響しています。

日本国内で流通する牛肉のうち、和牛の割合はそこまで高くないため、必然的に和牛の牛タンは希少品となるのです。

このような理由から、和牛の牛タンは他の国産牛よりもさらに流通量が少なく、手に入れにくい状況になっています。

国産牛タンと外国産の違いとは?

国産牛タンと外国産牛タンには、味や食感、流通経路に大きな違いがあります。

まず、国産牛タンは和牛や国産ホルスタイン種から取れることが多く、肉質がきめ細かく、旨味が濃いのが特徴です。

一方、外国産牛タンは主にアメリカやオーストラリアなどの大規模畜産国から輸入されるため、肉質がやや粗めで赤身が多い傾向にあります。

また、飼育方法にも違いがあります。

国産の牛は、良質な飼料を使いながら丁寧に育てられるため、脂のノリや風味が豊かです。

それに対し、外国産の牛は放牧されることが多く、運動量が多いため脂肪が少なく、さっぱりとした味わいになります。

さらに、価格面でも違いがあります。国産牛タンは供給量が少なく、希少価値が高いため高価になりやすいですが、外国産牛タンは大量に流通しているため比較的手頃な価格で手に入ります。

このように、国産と外国産では味や価格、流通の面で大きな差があり、好みによって選ぶ楽しみがあるのも特徴の一つです。

牛タンが国産より外国産が多い現状

- 牛タンはどこ産が多い?主要な輸入国とは

- 仙台の牛タンはどこ産が使われている?

- 牛タンの生産コストと飼育環境の影響

- 国産牛タンの需要と価格の関係

- 国産牛タンを購入する方法とおすすめ通販

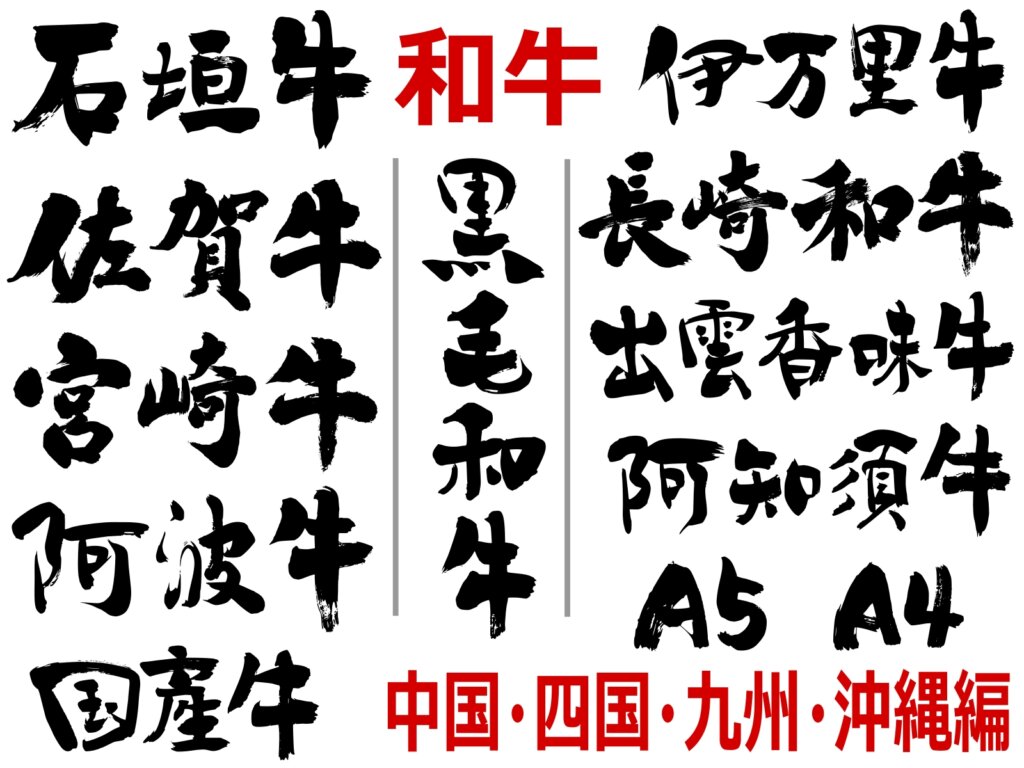

牛タンはどこ産が多い?主要な輸入国とは

牛タンは日本国内でも消費量が多い部位ですが、そのほとんどが外国産です。

国産の牛タンは市場に出回る量が極めて少なく、一般的に流通しているものの多くは輸入品となっています。

特に、アメリカ、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドなどの国々から大量に輸入されており、日本国内の飲食店やスーパーで提供される牛タンの大半はこれらの国からのものです。

アメリカ産の牛タンは、日本で最も流通量が多い輸入牛タンの一つです。

アメリカでは牛肉の消費量が非常に多いものの、牛タンを食べる文化はそれほど広まっていません。

そのため、日本を含む海外市場向けに輸出されることが多く、結果として安定した供給が可能となっています。

アメリカ産の牛タンは、穀物肥育された牛が多いため、肉質がやわらかく脂の入りが良いのが特徴です。

一方、オーストラリア産の牛タンも多く輸入されています。

オーストラリアの牛は放牧で育てられることが多いため、赤身が強く、引き締まった肉質になる傾向があります。

そのため、アメリカ産に比べてさっぱりとした味わいを楽しめるのが特徴です。

また、オーストラリアは牛肉の輸出国としても有名であり、比較的安価な価格で提供されることが多いため、日本国内の飲食店でもよく使われています。

その他、カナダやニュージーランドからも牛タンが輸入されていますが、アメリカやオーストラリアと比べると流通量は少なめです。

これらの国々の牛タンも、日本向けに輸出されることが多いものの、価格や品質によっては一部の専門店でのみ扱われることが一般的です。

仙台の牛タンはどこ産が使われている?

仙台といえば牛タンの本場として知られていますが、実際に仙台で提供される牛タンのほとんどは外国産です。

これは、国産牛タンの供給量が少なく、価格も高いため、飲食店が安定的に仕入れることが難しいからです。

特に仙台の牛タン専門店では、アメリカ産やオーストラリア産の牛タンを使用することが一般的です。

仙台で牛タン文化が発展したのは戦後のことで、当時は限られた食材を有効活用するために牛タンが食べられるようになりました。

しかし、その後牛タンの人気が高まるにつれて需要が増加し、国産牛タンだけでは供給が追いつかなくなったため、外国産の牛タンが取り入れられるようになりました。

現在では、多くの専門店が安定した品質と供給を確保するために外国産の牛タンを使用しています。

ただし、仙台の牛タン専門店の中には、希少な国産牛タンを提供するところもあります。

国産牛タンは肉質がきめ細かく、深い旨味があるため、高級店やこだわりのある専門店では提供されることがあります。

しかし、仕入れが困難なため、常時提供できる店舗は少なく、価格も外国産の2倍以上になることが一般的です。

仙台で牛タンを楽しむ際には、どの産地の牛タンを使っているのかを確認し、自分の好みに合ったものを選ぶことが大切です。

特に、国産牛タンを食べたい場合は、専門店のメニューや通販サイトをチェックしてみるのがおすすめです。

牛タンの生産コストと飼育環境の影響

牛タンの価格や流通量は、牛の飼育環境や生産コストに大きく左右されます。

特に国産の牛タンは、飼育方法や生産コストの違いにより、外国産に比べて価格が高くなりやすい特徴があります。

日本国内で育てられる牛は、飼料や環境にこだわって肥育されることが多く、特に和牛は長期間の肥育が必要とされます。

そのため、牛一頭あたりの生産コストが高くなり、その影響で牛タンの価格も上がります。

さらに、日本では牛肉の中でも霜降り肉が好まれるため、牛タンの需要は一部の限られた市場に留まっています。

その結果、国産牛タンの供給量は少なく、希少価値が高まることになります。

一方、外国産の牛タンは、広大な土地を活かして大量生産されるため、比較的安価に提供されることが可能です。

アメリカやオーストラリアでは、牛が効率的に育てられる環境が整っており、安価な飼料や広大な放牧地を活用することで、低コストで生産されています。

このため、外国産牛タンは価格が安定し、日本国内でも流通量が多くなっています。

このように、牛の飼育環境や生産コストの違いによって、国産と外国産の牛タンには大きな価格差が生まれています。

国産牛タンの需要と価格の関係

国産牛タンは、日本国内で高い需要があるにもかかわらず、供給量が非常に少ないため価格が高騰しやすい状況にあります。

特に、和牛の牛タンは希少性が高く、高級焼肉店などでしか取り扱われていないことが多いです。

国産牛タンが少ない理由の一つとして、日本国内では牛肉の生産において主要な部位(サーロインやリブロースなど)が重視される傾向があり、牛タンの生産があまり重視されていない点が挙げられます。

そのため、国産牛タンは希少な部位となり、需要がある一方で価格が高くなりやすいのです。

また、輸入牛タンが安価に大量に流通していることも、国産牛タンの価格が高くなる要因の一つです。

外国産の牛タンは安定供給が可能であり、価格も手ごろなため、一般消費者には外国産が選ばれやすいのが現状です。

このように、国産牛タンは需要が高いものの供給が少なく、価格が高騰しやすい構造になっています。

国産牛タンを購入する方法とおすすめ通販

国産牛タンを購入する方法として、最も確実なのは専門店や通販サイトを利用することです。

一般のスーパーではほとんど取り扱われていないため、入手するには特別なルートが必要になります。

おすすめの購入方法としては、精肉専門店や高級焼肉店のオンラインストアを利用することが挙げられます。

また、ふるさと納税の返礼品として国産牛タンを提供している自治体もあり、こうした制度を利用すれば比較的手ごろな価格で購入できる場合もあります。

購入時には、産地や肉質をしっかり確認し、自分の好みに合った牛タンを選ぶことが重要です。

なぜ牛タンは国産が少ないのか?外国産が主流の理由と市場の実態:まとめ

この記事のまとめです。

- 日本では牛タンのみを仕入れる流通が困難

- 一頭買いの仕組みにより特定部位の確保が難しい

- 国内では霜降り肉の需要が高く、牛タンの優先度が低い

- 日本の牛飼育コストが高く、牛タンの価格も上昇する

- 和牛の牛タンは希少性が高く、市場流通が限られる

- アメリカやオーストラリアでは牛タンの消費が少ない

- 海外では牛タンが副産物扱いされ、大量に輸出される

- 外国産牛タンは冷凍保存が可能で安定供給ができる

- 国産牛タンは供給が少なく、価格が高騰しやすい

- 仙台の牛タン専門店でも外国産が多く使われている

- 日本の精肉業界では牛タン単体の流通ルートが少ない

- 国産牛タンは一般のスーパーではほぼ手に入らない

- ふるさと納税や通販を活用すれば国産牛タンを入手できる

- 牛の飼育方法の違いで、国産と外国産の味わいが異なる

- 国産牛タンは高品質だが、価格と入手難易度がネック

コメント