おそらくハラミはホルモンではなく赤身肉だと思っている人の方が多いのではないでしょうか?

見た目は赤身肉に近く、ジューシーで食べやすいハラミですが、実はその分類や扱いにはいくつかの複雑なポイントがあります。

この記事では、「ハラミ は ホルモンか赤身か」というテーマに触れながら、部位としての特徴、ホルモンとの違い、焼肉店やスーパーでの分類、さらには保存法や栄養価などもわかりやすく解説していきます。

「赤身に見えるのにホルモン?」「お店によって表記が違うのはなぜ?」といったモヤモヤを解消できる内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を読むことで理解できる内容は以下の通りです

- ハラミが内臓肉に分類される理由

- ホルモンという言葉の意味と使われ方

- 焼肉店やスーパーでのハラミの扱いの違い

- 食感や調理法による赤身肉との違い

ハラミはホルモンに分類される?

- ハラミの部位とホルモンの定義

- ホルモンは肉じゃない?

- ハラミがホルモン扱いされる理由

- 焼肉店での扱いはどう違う?

- 食感や味から見る分類の違い

ハラミの部位とホルモンの定義

ハラミは見た目や食感から「赤身肉」と思われがちですが、分類上は「内臓肉(ホルモン)」に該当します。

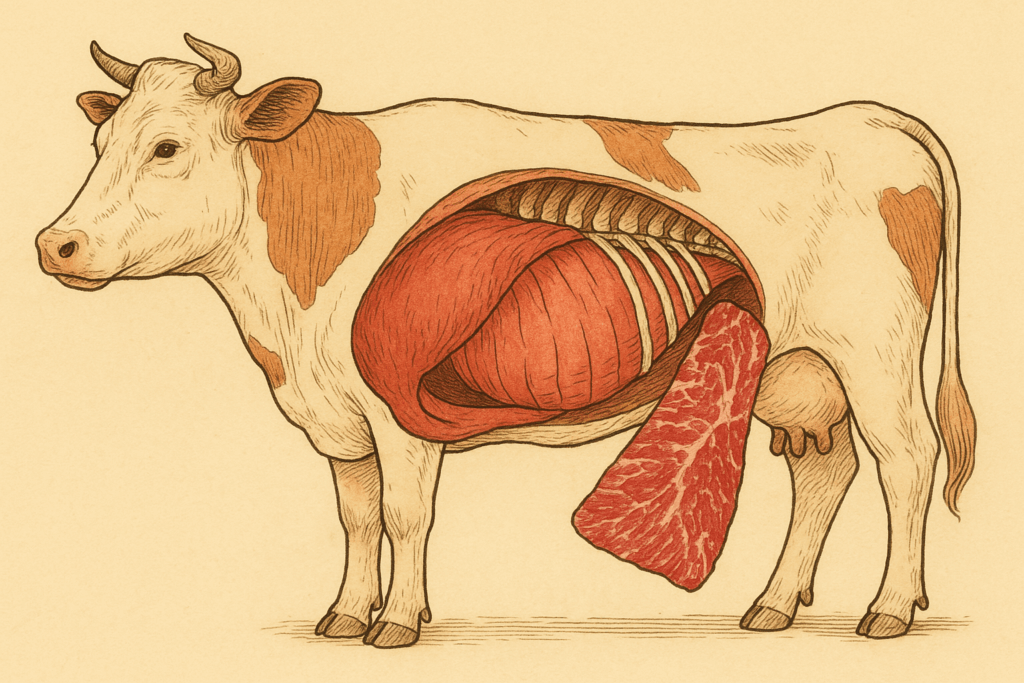

まず、ハラミがどの部位にあたるのかを説明すると、牛の横隔膜の一部で、正確には「筋肉」として機能している内臓の一種です。

内臓とは言っても、赤身に近い色合いや食感から、多くの人が通常の肉と混同しがちです。

一方、ホルモンという言葉には曖昧な点があります。

「ホルモン」とは、本来は「内臓肉」全般を指す呼称ですが、一般的に胃や腸の内臓を指す俗称として主に広まってます。

一方、牛の小腸、大腸、ミノ、ハツ、レバーなど、内臓全般をホルモンと呼ぶケースも多く、地域や店舗によってもその範囲には違いがあります。

ハラミは体の内部にある器官=内臓に含まれるため、「ホルモンの一種」という扱いを受けるのが基本です。

ただし、食肉のジャンル分けでは赤身肉と同様に扱われることもあり、名称の使い分けはややこしいのが実情です。

ホルモンは肉じゃない?

この疑問は、言葉の定義をどう捉えるかによって答えが変わってきます。

一般的に「肉」と言った場合、多くの人が「筋肉部分=赤身肉」を想像します。

これに対し、「ホルモン」は牛や豚の内臓にあたる部位を指すため、「肉ではないのでは?」という疑問が生じるのです。

ただし、食肉の定義としてはホルモンも立派な「肉類」に含まれます。

日本の食品表示法でも、ホルモンは「食肉(内臓肉)」として分類されています。

つまり、「ホルモン=肉ではない」というのは、あくまで消費者の感覚的な区別に過ぎず、実際にはホルモンも肉に含まれるのです。

しかし、ホルモンは通常の筋肉とは違い、消化器官や循環器官などの臓器で構成されています。

そのため、味や食感、調理法も赤身肉とは異なります。

こうした特徴が「ホルモンは肉じゃない」という印象を与えている要因といえるでしょう。

ハラミがホルモン扱いされる理由

ハラミがホルモンとして扱われる理由は、その部位の位置と食肉の分類方法にあります。

ハラミは牛の横隔膜にあたる筋肉の一部で、厳密には「内臓肉」として扱われます。

見た目は赤身肉に近く、ジューシーで柔らかいことから多くの人が通常の肉と同様に考えがちですが、内臓に該当するためホルモンに分類されるのです。

また、食肉の仕分けにおいては、筋肉であっても内臓に接している、あるいは内臓として機能する部位は「内臓肉」として区別されます。

これが「ホルモン扱い」の根拠となっており、横隔膜を使うハラミも例外ではありません。

地域や焼肉店によっては、ハラミをホルモンとして明確に表示しているケースもあり、これは法的な定義というよりも業界内での慣習に基づいています。

つまり、ハラミがホルモンと見なされるのは、解剖学的な部位に加え、業界ルールや歴史的な経緯が関係しているということです。

焼肉店での扱いはどう違う?

焼肉店では、ハラミが「ホルモン」として提供されることもあれば、「赤身肉」と同じような位置づけで出されることもあります。

この違いは、主に店舗のメニュー構成や地域性、顧客層の認識によるものです。

例えば、ホルモン専門店ではハラミをしっかりと「ホルモン」として分類し、ミノやレバーなどと一緒のカテゴリに並べて提供している場合が多く見られます。

一方で、一般的な焼肉チェーン店では、カルビやロースのような赤身系の肉の近くに「ハラミ」が掲載されており、見た目も似ているためホルモンとは別枠と感じさせる工夫がされています。

このような扱いの違いは、消費者の好みやイメージに配慮している面もあります。

赤身に近い見た目と食感を持つハラミは、「ホルモンは苦手だけど、ハラミは好き」という人に向けて、赤身枠で紹介されることもあるのです。

つまり、焼肉店におけるハラミの分類は、明確なルールがあるわけではなく、むしろマーケティングやイメージ戦略の一環といえるでしょう。

食感や味から見る分類の違い

ハラミとホルモンの違いは、その部位の分類だけでなく、実際に口にしたときの食感や味わいにもはっきりと現れます。

ここでは、それぞれの特徴を具体的に見ていきましょう。

ハラミは柔らかく、赤身肉に近いジューシーさがあります。

噛み応えがありながらも筋繊維が細かく、適度な脂が乗っているため、食べやすさと濃厚な旨みが特徴です。

焼肉ではタレとの相性も良く、満足感のある味わいを楽しめます。

一方、ホルモンに分類される他の部位、例えばシマチョウやミノ、センマイなどは、独特のコリコリとした食感や、脂の甘さ、場合によってはクセのある風味が特徴です。

これらは調理法や下処理によって味の出方が大きく変わるため、初心者にはややハードルが高いかもしれません。

このように、ハラミは食感や味の点でも赤身肉に近いため、「ホルモン」として扱われながらも、まったく違うジャンルに感じられることがあります。

味覚の印象による分類のずれが、ハラミの立ち位置をさらに複雑にしているのです。

ハラミはホルモンか迷う理由とは

- ハラミ 100gの値段

- スーパーで売られる名称の違い

- 栄養価から見るホルモンとの違い

- ハラミとホルモンの保存方法の差

- 調理法の違いが生む誤解とは?

ハラミ 100gの値段

ハラミは焼肉メニューでも人気の部位ですが、100gあたりの値段は赤身肉や他のホルモン部位と比較するとやや高めに設定されていることが多いです。

これはその希少性が関係しています。

1頭の牛からとれるハラミの量は非常に限られており、流通量も決して多くありません。

そのため、100gあたり300〜500円程度が一般的な相場となっています。

ただし、値段は購入する場所や時期によっても異なります。

精肉店や高級スーパーでは、品質や産地にこだわったハラミが並ぶため、さらに高値になることも珍しくありません。

逆に、業務用スーパーや冷凍品を扱う店舗であれば、比較的安価に手に入るケースもあります。

また、同じ「ハラミ」と表記されていても、国産か輸入か、味付け済みかどうかなどで価格に幅が出るため、購入前にしっかりと表示を確認することが大切です。

特売やキャンペーンを活用すれば、普段よりもお得に購入できる可能性もあります。

スーパーで売られる名称の違い

スーパーでハラミを探すと、意外にも「ハラミ」という名前が使われていないことがあります。

代わりに「サガリ」や「横隔膜」といった表記がされている場合もあり、これが消費者を混乱させる原因になっています。

一般的に「ハラミ」と「サガリ」は似た部位であり、どちらも横隔膜からとれる内臓肉です。

ただし、厳密には部位が異なり、ハラミは横隔膜の背中側、サガリは肋骨側の筋肉にあたります。

どちらも柔らかく風味豊かで、焼肉に適した部位である点は共通しています。

このような表記の違いは、地域性や販売業者の方針によっても変わるため、商品ラベルを確認することが重要です。

「焼肉用 牛ハラミ」や「牛横隔膜スライス」といった名称で販売されていることもあり、特にパック肉では詳細が省略されがちなので注意が必要です。

また、味付け済みの商品では「牛カルビ風」として売られていることもあるため、原材料表示を見ることでハラミかどうかを見分ける手がかりになります。

栄養価から見るホルモンとの違い

ハラミと(小腸や大腸などの)ホルモンは、分類上はどちらも内臓肉に含まれますが、栄養成分にははっきりとした違いがあります。

まず、ハラミは筋肉としての性質を持つため、タンパク質が豊富でありながら脂質も適度に含んでいます。

100gあたりのカロリーは約250~300kcal前後とされており、しっかりとしたエネルギー源になります。

一方、ホルモン(たとえば小腸や大腸)は、脂質の割合が非常に高く、同じ100gでもカロリーは変動が大きくなります。

特にシマチョウなどの部位では脂質が40%以上を占めることもあり、タンパク質の割合は比較的少なめです。

その代わりに、ビタミンB群や鉄分、亜鉛といった微量栄養素が豊富に含まれており、栄養バランスの面では別の価値を持っています。

このように、ハラミは高タンパクで比較的バランスの取れた部位であり、筋肉をつけたい人や脂質を控えたい人にも向いています。

一方でホルモンは、内臓特有の栄養素を摂取したい人に適しています。どちらも目的に応じた選び方ができる点が大きな特徴といえるでしょう。

ハラミとホルモンの保存方法の差

ハラミと一般的なホルモンでは、保存方法にもいくつか違いがあります。

ハラミは赤身肉に近い性質を持っているため、基本的には冷蔵または冷凍での保存が可能です。

ラップに包んでから密閉袋に入れることで乾燥を防ぎ、冷蔵では2〜3日、冷凍なら1ヶ月程度は保存が効きます。

一方でホルモンは、内臓特有の匂いや劣化の早さがあるため、より慎重な保存が必要です。

購入したその日のうちに下処理を行い、しっかりと水分を拭き取った上で冷蔵または冷凍します。

特にホルモンは腐敗しやすく、臭みが強くなるため、冷蔵保存は1〜2日が限界とされることが多いです。

また、味付きの商品であれば保存期間がやや長くなることもありますが、それでも早めの調理が推奨されます。

ホルモンは鮮度が命とも言える部位なので、保存よりも「すぐに食べる」ことを前提に購入するのが理想です。

こうして見ると、保存のしやすさという点ではハラミに軍配が上がるでしょう。

ホルモンは扱いに注意が必要な分、手間を惜しまない人向けの食材と言えます。

調理法の違いが生む誤解とは?

ハラミとホルモンは、見た目や調理法の違いからしばしば誤解されやすい部位でもあります。

焼肉の現場では、ハラミが赤身に近い焼き方で提供されることが多く、タレ焼きや塩焼きで軽く火を通して仕上げられることが一般的です。

そのため、消費者の中には「これは赤身肉だ」と思い込んでしまう人も少なくありません。

一方、ホルモンはしっかりと火を通すことが求められ、長時間の加熱や下処理が必要です。

特に小腸やミノなどは、食中毒予防の観点からも念入りな加熱が推奨されます。

この加熱方法の差が、「ホルモンは赤身肉とは違う」「別ジャンルの食材」といった印象を与えている原因の一つです。

さらに、調理後の見た目も大きく異なります。ハラミは赤くジューシーな仕上がりになるのに対し、ホルモンは白く焼き縮み、脂が表面に浮き出るため、視覚的にも違う食材と感じやすくなっています。

このように、調理法や仕上がりの違いが「ハラミ=赤身肉」といった誤解を生んでいる背景には、見た目と食べ方のギャップがあるといえるでしょう。

ハラミ は ホルモンか赤身か?その境界線と焼肉店での分類とは?:まとめ

この記事のまとめです。

- ハラミは牛の横隔膜にある筋肉である

- 解剖学的には内臓肉に該当する

- 胃や腸などの内臓肉=ホルモンと認識している人が多い

- ホルモンの定義は地域や店で異なる

- ハラミは見た目や食感が赤身肉に似ている

- ハラミは内臓機能を持つためホルモン扱いされる

- 焼肉店では赤身として提供されることもある

- 消費者のイメージで分類が変わることがある

- ハラミの食感は柔らかくジューシーである

- ホルモンは部位ごとに独特の味と食感を持つ

- ハラミは赤身に近いが分類は内臓肉である

- 食肉表示ではホルモンも「肉類」に含まれる

- スーパーでは「ハラミ」「サガリ」と表記が分かれる

- ハラミは100gあたりの価格が高めである

- 一般的なホルモンは保存や調理法にも赤身肉との違いがある

コメント