なぜオーストラリア産の牛肉が安く手に入るのか、その理由が気になることはないでしょうか?

スーパーや飲食店で見かけるオーストラリア産牛肉は、価格が手頃なことから日常的に利用されることが多くなっています。

しかし、同じ外国産であるアメリカ産と比べた場合、その価格差や品質の違いに疑問を感じる方も少なくありません。

この記事では、オーストラリアの広大な放牧環境や飼料コストの違い、政府の支援策、大量生産体制など、オーストラリア産牛肉が安価に提供されている背景を多角的にご紹介します。

また、アメリカ産とオーストラリア産の比較ポイントにも触れながら、それぞれの特徴についても整理していきます。

さらに、購入を検討するうえで気になるオーストラリア産牛肉の臭みの正体にも言及し、その対策についてもわかりやすくまとめています。

これから外国産牛肉を賢く選びたい方にとって、きっと役立つ内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を読むことで理解できる内容は以下の通りです

- オーストラリアの自然環境が牛肉価格に与える影響

- 飼料の自給体制やコスト面での優位性

- 政府支援や大量生産によるコスト削減

- 為替や流通ルートが価格に関係する仕組み

オーストラリア産牛肉が安い理由とは

- オーストラリアの広大な放牧環境

- 飼料コストの安さと自給率の高さ

- 輸出向けの大量生産体制

- 政府による畜産業の支援策

- 為替相場が価格に与える影響

オーストラリアの広大な放牧環境

オーストラリア産の牛肉が安価で提供される背景には、広大で自然豊かな放牧環境が大きく関係しています。

オーストラリアは国土面積が広く、気候も牛の飼育に適した地域が多いため、広い土地で牛を放牧するスタイルが主流です。

このような放牧中心の飼育方法は、牛舎の建設や管理、人工的な給餌にかかるコストを大幅に抑えることができます。

具体的には、日本のように狭い土地で牛を飼う場合、屋内での飼育や高価な輸入飼料が必要になりますが、オーストラリアでは自然の草地を活用するため、飼料代や施設の維持費が大きくかかりません。

これが結果的に生産コスト全体を下げ、消費者が手に取りやすい価格で流通することに繋がっています。

また、放牧による飼育は牛にとってもストレスが少なく、健康的に育つ傾向があります。

そのため抗生物質の使用も抑えられ、生産面でも持続可能性が高いとされています。

こうした背景を知ると、なぜオーストラリア産牛肉がコストパフォーマンスに優れているのかが理解しやすくなります。

飼料コストの安さと自給率の高さ

オーストラリア産牛肉が価格面で優れている理由の一つに、飼料コストの安さと国内自給率の高さがあります。

オーストラリアは主要な穀物の生産地でもあり、牛の飼育に必要な飼料を国内でまかなえる体制が整っています。

これは、輸入に依存している国と比較すると大きなアドバンテージです。

特に日本では、牛の飼料の多くが海外からの輸入に頼っており、円安や輸送費の高騰が価格に反映されやすい状況です。

これに対してオーストラリアでは、飼料の供給が安定しており、価格も比較的安定しています。

自国で生産された飼料を使用することで輸送コストを抑えることができ、その分、牛肉の生産コストを下げることが可能になります。

また、オーストラリアの農業は機械化が進んでおり、効率的な飼料生産が可能です。

このような背景から、飼料にかかるコストが他国と比べて低く抑えられ、その結果として、消費者にとっても手頃な価格で牛肉が流通するのです。

輸出向けの大量生産体制

オーストラリアの牛肉産業が世界中に安価な肉を提供できる背景には、国を挙げた「輸出向けの大量生産体制」の整備があります。

オーストラリアは世界有数の牛肉輸出国として知られており、特にアジア市場を重要視していることから、日本や中国、韓国などへの安定した供給体制が構築されています。

この体制の中では、飼育から加工、輸出に至るまでの各段階が効率化されており、スケールメリットによるコスト削減が可能です。

例えば、巨大な加工工場や流通網を整備することで、1頭あたりの処理コストや輸送コストを抑えることができます。

このようにして生産された牛肉は、品質を保ちつつも低価格で提供されることになります。

さらに、大量生産によって市場に出回る肉の量が多くなることで、価格の安定化にも寄与します。

これは需要が高まった際にも急激な価格上昇を避ける要因の一つです。

こうした背景から、オーストラリア産牛肉は量と価格の両面で競争力を持つ商品として位置づけられているのです。

政府による畜産業の支援策

オーストラリア政府は、畜産業を国の重要な輸出産業の一つとして位置づけており、多方面からの支援策を講じています。

このような政策的後押しがあることで、オーストラリア産牛肉の価格競争力はさらに強まっています。

具体的には、畜産農家に対する補助金制度や税制優遇、研究開発への投資などが挙げられます。

たとえば、放牧効率を上げるための草地管理技術の開発や、病気予防のためのワクチン開発などが国を挙げて行われており、生産性の向上が図られています。

また、輸出手続きの簡素化やインフラ整備といった間接的な支援も、コスト削減に大きく寄与しています。

このように、政府の戦略的な支援があることで、農家は安定した環境で畜産業を続けることができ、それが低価格での供給に繋がっているのです。

消費者にとっても、こうした体制が整っていることは安心して購入できる一因となります。

為替相場が価格に与える影響

牛肉の価格には、実は「為替相場」も大きく関係しています。

特にオーストラリアドルと日本円の関係は、私たちが購入する牛肉の価格に直接的な影響を与える要素です。

例えば、オーストラリアドルが日本円に対して安くなる、つまり円高が進むと、輸入コストが下がるため、オーストラリア産牛肉はより安価で日本市場に出回ることになります。

反対に円安が進行すると、同じ牛肉でも日本円での支払い額が増えるため、価格が高くなる傾向にあります。

このように、為替の変動は農業や畜産の生産状況とは別に、外部要因として価格に影響を及ぼすため、消費者が感じる「安さ」は一時的なものであることもあります。

そのため、オーストラリア産牛肉が常に安いと感じられるのは、こうした為替のタイミングも含めた複合的な条件が揃った結果と言えるでしょう。

オーストラリア産牛肉が安い理由と日本市場

- 外国産 牛肉の流通ルートとは

- 牛肉 アメリカ産 オーストラリア産の比較

- オーストラリア産牛肉 臭みの正体と対策

- 外国産 牛肉の品質管理と安全性

- 輸入牛肉の価格競争と今後の動向

外国産 牛肉の流通ルートとは

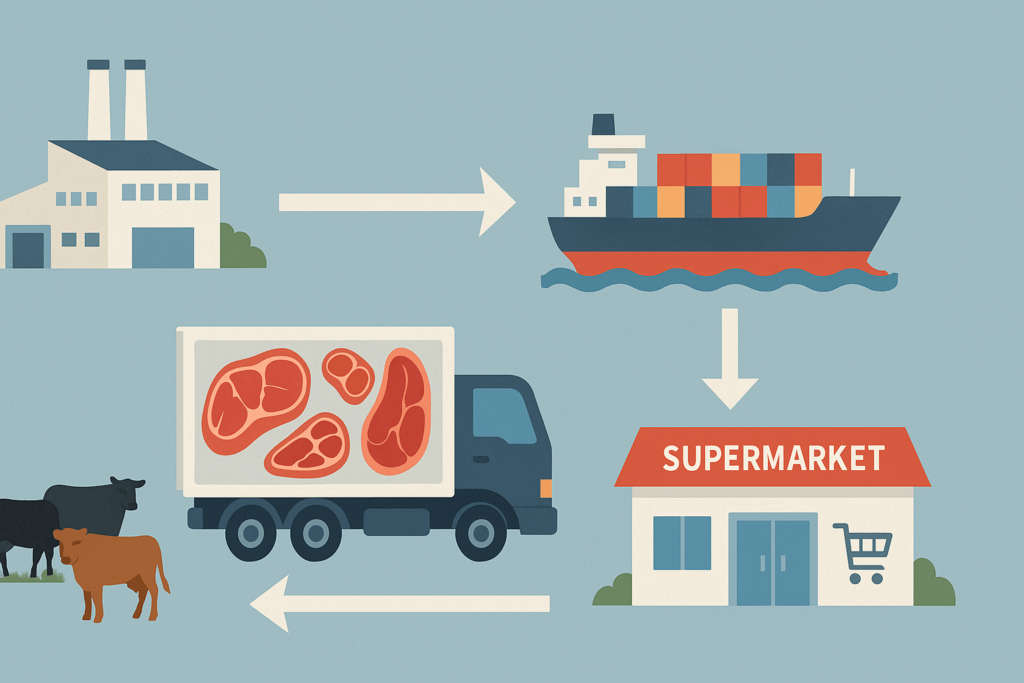

外国産牛肉が私たちの食卓に届くまでには、複数の流通段階を経ています。

まず現地での生産がスタート地点となり、ここで牛の飼育・と畜・加工が行われます。

例えばオーストラリアやアメリカでは、広大な農地と専門の施設が整っており、規模の大きな生産体制が確立されています。

加工後の牛肉は、冷蔵あるいは冷凍の状態で大型コンテナに詰められ、輸出港から日本へと船で運ばれます。

この段階では、国際的な衛生基準や検疫制度に則って、厳格なチェックが行われています。

日本に到着した後は、税関での審査を経て輸入が許可され、卸売業者や加工業者、スーパーなどの小売業者に分配されます。

このように、外国産牛肉の流通は長距離・多段階にわたるものですが、その過程で鮮度を保つ技術や品質管理のノウハウが活かされています。

特に輸送中の温度管理は非常に厳しく、マイナス1度から1度程度に保たれることで、品質劣化を防いでいます。

つまり、外国産であっても適切な流通体制が整っていれば、安心して食卓に並べられるということです。

牛肉 アメリカ産 オーストラリア産の比較

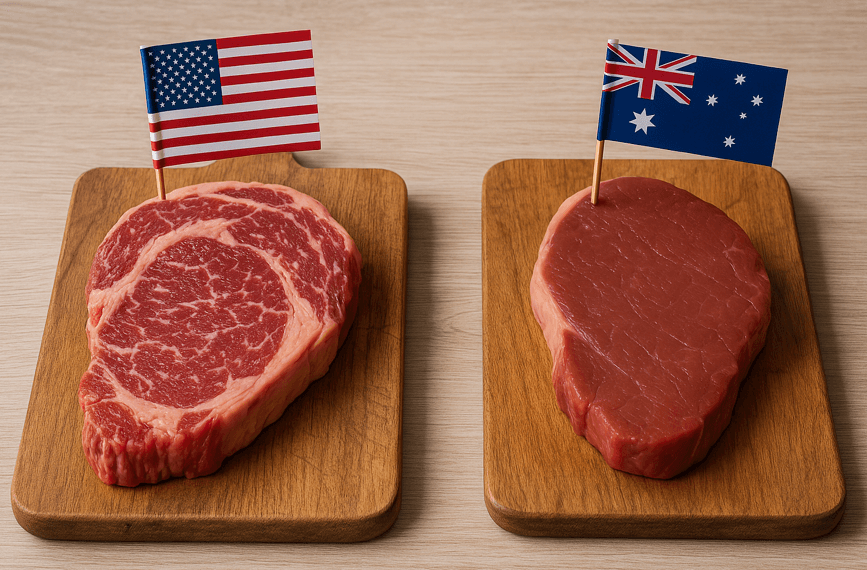

アメリカ産とオーストラリア産の牛肉は、どちらも日本において広く流通していますが、その特徴には明確な違いがあります。

まず飼育方法ですが、アメリカ産は「グレインフェッド」と呼ばれる穀物肥育が主流で、トウモロコシや大豆などの飼料を与えて短期間で太らせるのが一般的です。

この方法によって、脂の入り方が良く、柔らかくジューシーな食感になります。

一方で、オーストラリア産は「グラスフェッド」と呼ばれる牧草肥育が中心です。

自然の草を主な餌とすることで、赤身が多く、あっさりとした風味が特徴です。

ヘルシー志向の人に人気があり、特に脂っこさが苦手な人には好まれています。

また価格面では、オーストラリア産の方が比較的安価で手に入りやすく、日常使いに向いていると言えます。

一方、アメリカ産はステーキや焼肉など、しっかりと肉の味を楽しみたい場面で選ばれることが多いです。

このように、それぞれの牛肉には異なる魅力があるため、用途や好みに応じて選ぶことが大切です。

オーストラリア産牛肉 臭みの正体と対策

オーストラリア産牛肉を調理した際に、時折「独特な臭い」を感じることがあります。

この臭みの主な原因は、グラスフェッドによる飼育方法にあります。

つまり、自然の牧草を主食として育った牛は、体内に蓄積される脂肪分の性質が異なり、草の香りに由来する成分が肉に含まれるようになるのです。

この香りは、食文化や嗜好によって「風味」と捉えられることもあれば、「臭み」と感じられることもあります。

特に日本では、脂の甘みがある和牛に慣れているため、赤身が強く、香りのある肉質には抵抗を感じやすい傾向にあります。

ただし、この臭みは下処理や調理法で十分に抑えることが可能です。

例えば、調理前に赤ワインや牛乳に一定時間漬け込むことで、臭み成分が和らぎます。

また、生姜やニンニクといった香味野菜を使った下味も効果的です。

焼く際にはスパイスやハーブを活用することで、風味を生かしつつ食べやすくなります。

つまり、オーストラリア産牛肉の「臭み」は対策可能であり、正しい知識と工夫次第で美味しく楽しむことができるのです。

外国産 牛肉の品質管理と安全性

外国産牛肉に対して不安を感じる方も少なくありませんが、実際には多くの国で厳格な品質管理と安全性の基準が設けられています。

特にオーストラリアやアメリカなどの主要輸出国は、日本市場を重要な取引先と捉えており、その基準をクリアするための体制を強化しています。

具体的には、生産段階でのトレーサビリティ制度が徹底されており、「どこで」「どのように」育てられたかが記録され、消費者にも開示できるようになっています。

さらに、と畜や加工の工程では、衛生基準に基づいた検査が何重にも実施され、問題のある肉は出荷前に排除されます。

また、日本に輸入される際にも農林水産省や厚生労働省による検疫や残留農薬検査が行われており、これを通過しなければ市場に出回ることはありません。

こうした管理体制は国際的な信頼性も高く、むしろ国産よりも詳細なデータがそろっている場合もあります。

このように考えると、外国産牛肉だからといって品質が劣るわけではなく、むしろグローバルな基準のもとで高い安全性が保たれていることがわかります。

輸入牛肉の価格競争と今後の動向

現在の輸入牛肉市場は、まさに価格競争が激化している状態です。

背景には、世界的な需要の拡大とともに、各国の畜産業が輸出強化に乗り出していることがあります。

特にオーストラリアやアメリカは、アジア市場を中心にシェアを広げようと積極的な戦略を展開しています。

これにより、スーパーや外食チェーンは複数の仕入れ先を比較できるようになり、価格の交渉力が高まりました。

その結果、消費者にとっては手ごろな価格で質の高い牛肉を購入できるチャンスが増えています。

一方で、為替の変動や国際情勢、気候変動などの外的要因により、価格の安定性が揺らぐリスクも抱えています。

たとえば、干ばつによる飼料不足や、港湾の混雑による輸送遅延が発生すれば、供給不足から価格が高騰することも考えられます。

今後は、サステナブルな生産体制の確立や、輸入先の多様化が重要視されるようになるでしょう。

そして、環境負荷の少ない牛肉の生産や、カーボンフットプリントの低減など、価格以外の価値が評価される時代が来る可能性もあります。

今後の動向を注視しながら、賢く選ぶ姿勢が求められています。

なぜオーストラリア産牛肉は安い?価格の理由をわかりやすく解説:まとめ

この記事のまとめです。

- 広大な自然環境を活用した放牧が主流でコストが低い

- 牛舎や空調などの設備投資が少なくて済む

- 自然の草を利用するため飼料コストが大幅に抑えられる

- 飼料の多くを国内生産でまかなっている

- 飼料輸入が不要なため為替や国際情勢の影響を受けにくい

- 畜産における機械化が進んでおり効率が高い

- 政府による補助金や税制優遇がある

- 草地管理や病気対策の研究開発支援を受けている

- 輸出を前提とした大量生産体制が確立している

- 巨大な加工施設と物流網でスケールメリットを発揮している

- 輸出先国との関係強化により安定した出荷が可能

- 為替相場が円高の場合に価格がさらに安くなる

- グラスフェッド中心で自然に育てやすい飼育スタイル

- 抗生物質の使用が少なく持続可能な生産に向いている

- 消費者の需要に応じてコストパフォーマンスを高めている

コメント