牛レバーを扱う際、「表面だけしっかり火を通せば大丈夫」と思っている方は少なくありません。

しかし、この認識には大きなリスクが潜んでいます。

実は、牛レバーの生食は食品衛生法によって明確に禁止されており、たとえ新鮮であっても、表面だけの加熱では安全性を確保することができません。

過去には牛レバーを原因とした重篤な食中毒事件も発生しており、その教訓から現在では厳格な加熱が求められています。

レバーの内部には病原菌が入り込んでいる可能性があるため、表面処理だけで安心してしまうのは非常に危険です。

また、豚や鶏のレバーも同様に生食は法律で禁止されていますが、生で食べられるレバーは馬だけとされています。

ただし馬レバーであっても、適切な処理がされていなければリスクはゼロではありません。

この記事では、「牛 レバー 表面 だけ焼く」では防げないリスクや、安全な食べ方、加熱のポイントなどをわかりやすく解説していきます。

牛レバーを安心しておいしく食べるために、ぜひ参考にしてください。

この記事を読むことで理解できる内容は以下の通りです

- 牛レバーの生食が法律で禁止されている理由

- 表面だけの加熱では内部の菌が除去できないこと

- O157などの食中毒リスクがあること

- レバーを安全に食べるための正しい加熱方法

牛レバーは表面だけ加熱で安全?

- 牛レバーの生食は法律で禁止

- 表面だけでなく内部も菌に注意

- 腸管出血性大腸菌O157の危険性

- 鮮度が良くても加熱が必要な理由

- 加熱しても注意したい二次汚染

牛レバーの生食は法律で禁止

牛レバーを生で食べることは、現在の日本では食品衛生法によって明確に禁止されています。

これは、過去に起こった重大な食中毒事件を受けて制定されたものであり、法的な根拠に基づく重要な措置です。

具体的には、2011年に焼肉チェーン店で発生した食中毒事件が大きなきっかけとなりました。

この事件では、生の牛肉やレバーを食べたことによって多数の人が食中毒を発症し、最終的には死者も出る深刻な事態に至りました。

この一連の事例を受けて、厚生労働省は2012年7月に法律を改正し、牛レバーの生食を全面的に禁止するに至ったのです。

多くの人が「新鮮なら大丈夫」と思いがちですが、実際には新鮮さと安全性は直結しません。

レバー内部にまで病原菌が入り込んでいるケースもあり、表面の処理だけではリスクを完全に排除できないからです。

このため、販売店や飲食店では牛レバーを生で提供することは一切認められておらず、違反した場合には罰則が科される可能性があります。

こうした背景からも、牛レバーを安全に食べるためには、必ずしっかり加熱してから口にすることが絶対条件であると認識しておきましょう。

表面だけでなく内部も菌に注意

牛レバーを扱う際には、「表面を加熱すれば大丈夫」という考え方は非常に危険です。

なぜなら、レバーの場合は表面だけでなく、内部にも病原菌が存在している可能性があるからです。

レバーという臓器は血液を多く含む構造で、内部には毛細血管や細い管が複雑に広がっています。

この構造上、腸内に存在する菌が血流などを通じてレバー内部に侵入していることが少なくありません。

特にO157のような腸管出血性大腸菌は、少量でも感染リスクが高いため、内部に菌が含まれていれば非常に危険です。

また、厚生労働省の調査によって、実際に牛レバーの内部からO157が検出された事例も報告されています。

このことから、表面をいくら殺菌しても、内部に菌が残っていれば食中毒を防ぐことはできません。

これを理解した上で、安全に食べるためには「内部まで火を通すこと」が必要不可欠です。

たとえ肉の表面がしっかり焼けていても、中心部が生焼けの状態であれば、それはリスクを残していることになります。

いずれにしても、牛レバーの安全な喫食には、表面処理だけに頼らない正しい加熱調理が求められます。

腸管出血性大腸菌O157の危険性

腸管出血性大腸菌O157は、食品を通じて人に感染する病原菌の中でも、特に注意が必要な存在です。

牛の腸管内に常在していることが多く、見た目や匂いでは判断できないため、知らずに摂取してしまうことがあります。

この菌の特徴は「少ない菌数でも感染が成立する」という点にあります。

たった数個の菌でも体内に入ると、激しい腹痛や下痢、時には血便を伴う症状を引き起こし、重篤なケースでは溶血性尿毒症症候群(HUS)や脳症、最悪の場合は死亡に至ることもあります。

特に免疫力の低い高齢者や子ども、妊婦は重症化のリスクが高く、通常の健康状態であっても安心はできません。

O157は一部の食肉、特に内臓類に多く見られるため、調理の際にはそのリスクをしっかり認識しておく必要があります。

これまでにもO157による食中毒は全国で繰り返し発生しており、牛レバーを含む生食によって感染した事例も複数確認されています。

このような背景からも、O157は「たまたま運が悪ければ発症する」のではなく、「生肉を適切に扱わなければ確実にリスクとなる菌」であると言えるでしょう。

鮮度が良くても加熱が必要な理由

「新鮮だから安全」と思うのは、食品衛生上、非常に危うい誤解です。

たとえ屠畜されたばかりのレバーであっても、加熱せずに食べることは大きなリスクを伴います。

レバーは、体内の老廃物や毒素をろ過する臓器です。

そのため、健康な牛であっても、レバー内には細菌やウイルスが潜んでいる可能性があります。

特に、O157やカンピロバクター、サルモネラといった病原菌は、鮮度とは無関係に存在することがあります。

これを理解しておくことが大切です。

表面だけでなく内部にも菌が存在する可能性がある以上、どれほど新鮮なレバーであっても、加熱を避けるべきではありません。

実際、多くの食中毒事例は「新鮮だったから大丈夫だと思った」という油断から発生しています。

一方で、しっかりと加熱すれば、こうした菌は死滅させることができます。

中心部まで75℃以上で1分間の加熱が安全の目安とされており、この条件を満たせば、ほとんどの病原菌は無害化できます。

つまり、レバーの「新鮮さ」は美味しさの指標にはなりますが、安全性の保障にはなりません。

食の安心・安全を守るためには、加熱調理が不可欠です。

加熱しても注意したい二次汚染

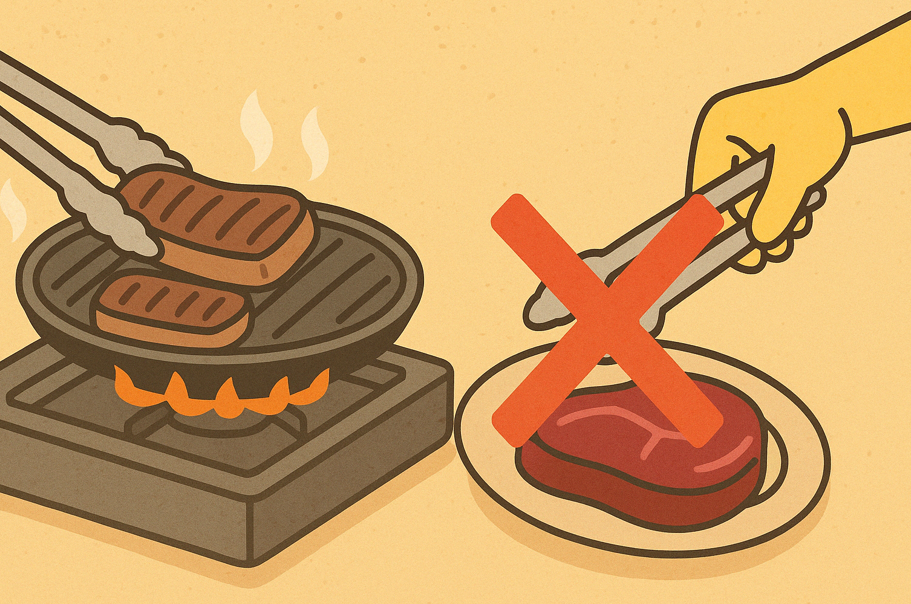

レバーを加熱して食べることは基本ですが、それだけでは万全とは言えません。

焼いた後の取り扱いによっては、思わぬ「二次汚染」が発生し、食中毒の原因になることがあります。

二次汚染とは、加熱済みの食材に、生肉由来の菌が再び付着してしまうことを指します。

例えば、生のレバーを扱ったまな板や包丁をそのまま使用したり、生肉をつかんだトングで焼いたレバーを取り分けるといった行為が該当します。

このようなミスは、ちょっとした不注意でも起こりがちです。

また、調理中に生肉の汁が加熱済みの食材やサラダに飛び散るケースもあります。

この場合、せっかく加熱で菌を死滅させたとしても、再び菌が付着することで感染のリスクが高まってしまいます。

このため、調理器具や手指の衛生管理も非常に重要です。

調理前後には手洗いを徹底し、使用済みの器具は洗剤でよく洗い、可能であれば熱湯やアルコール消毒を行うとより安全です。

生肉専用のトングやまな板を使い分けるのも効果的です。

安全にレバーを楽しむためには、加熱とあわせて二次汚染の予防も徹底しましょう。

調理の一手間が、健康を守るための大きな一歩になります。

牛レバーは表面だけ洗ってもNG

- 牛 レバー 下処理の正しい方法とは

- 牛 レバー 焼き方で食感が変わる理由

- 牛 レバー 食中毒を防ぐための加熱条件

- レバー 牛 豚 違いとリスクの違い

- 生で食べられるレバーは馬だけ?

牛 レバー 下処理の正しい方法とは

牛レバーをおいしく、そして安全に食べるためには、調理前の下処理が欠かせません。

下処理を怠ると、独特の臭みが残ったり、食感が悪くなったりするだけでなく、食中毒のリスクも高くなります。

まず行うべきは、水でレバーを丁寧に洗い、血抜きをすることです。

レバーには血液が多く含まれており、そのままだと強い臭みの原因になります。

血抜きのためには、ボウルにレバーを入れ、流水で優しく洗うか、塩水に15〜30分ほど漬けておく方法があります。

この工程で余分な血が抜け、雑味が軽減されます。

その後、レバーを牛乳に浸すと、さらに臭みが抑えられます。

牛乳には臭み成分を吸着する作用があるため、レバーを1〜2時間程度漬けてから水気を切りましょう。

なお、このとき使用する牛乳は加熱用でも問題ありません。

できるだけ新鮮なものを使うと、より効果的です。

レバーの膜やスジを取り除く作業も大切です。

スジや筋膜がついたままだと、食感が悪くなるだけでなく、加熱時に縮んで硬くなりやすいので、包丁で丁寧にカットしましょう。

こうした手順を踏むことで、臭みが少なく、柔らかくておいしいレバーに仕上がります。

牛 レバー 焼き方で食感が変わる理由

牛レバーは焼き方によって大きく食感が変わる食材です。

うまく焼けばふっくらとやわらかく、甘みのある味わいになりますが、加熱しすぎるとボソボソして食べにくくなってしまいます。

その原因は、レバーの内部構造にあります。

レバーには細い血管や管が無数に張り巡らされており、これが熱によって収縮・分解されると、パサついた食感につながります。

特に高温で急に加熱すると、水分が一気に抜けてしまい、ボソボソとした口当たりになってしまいます。

おいしく焼くためのポイントは、火加減と焼き時間に注意することです。

中火以下のやさしい火力で、じっくりと中まで火を通すことが求められます。

表面に焼き目がついたらすぐに裏返し、焼きすぎないように繰り返しながら焼くと、しっとりと仕上がります。

また、あらかじめレバーに下味をつけておくと、水分の流出を防ぎながら風味を引き立てる効果もあります。

調味料には醤油、酒、みりんなどがよく合い、短時間でも漬けておくことで効果が出ます。

このように焼き方を工夫することで、レバー特有の甘みやなめらかさを活かし、苦手な人でも食べやすい仕上がりになります。

牛 レバー 食中毒を防ぐための加熱条件

牛レバーを安全に食べるためには、加熱の温度と時間に明確な基準があります。

表面をさっと焼くだけでは不十分で、しっかりと内部まで火を通す必要があります。

具体的な目安は、中心温度が75℃以上で1分間以上加熱することです。

これは、腸管出血性大腸菌O157などの病原菌が完全に死滅する温度・時間とされており、多くの食品衛生ガイドラインでも推奨されています。

また、63℃で30分間加熱するという方法もありますが、家庭で調理する場合は時間管理が難しいため、75℃1分の方が実践しやすいでしょう。

温度計があれば中心温度を測ることができますが、ない場合は「肉の色が全体にしっかりと変わっているか」を目安にするのが一般的です。

注意したいのは、焼き目がついていても中心部が生のままというケースです。

とくに厚みのあるレバーやブロック状のカットでは、中まで加熱が届きにくいため、なるべく薄切りにして火の通りを良くすることも有効です。

このように、正しい加熱条件を守ることが、レバーによる食中毒を防ぐ最大のポイントです。

レバー 牛 豚 違いとリスクの違い

レバーと一口にいっても、牛と豚では味や食感だけでなく、安全性やリスクにも大きな違いがあります。

どちらも栄養価が高く、鉄分やビタミンAが豊富ですが、生で食べる際のリスクは同等とは言えません。

まず、牛レバーは腸管出血性大腸菌O157のリスクが高く、法的にも生食が禁止されています。

レバー内部からO157が検出されるケースもあり、新鮮さにかかわらず加熱が必須です。

一方、豚レバーはE型肝炎ウイルスやサルモネラ、カンピロバクターなどのリスクが指摘されており、こちらも2015年から生食が法律で禁止されています。

特に妊婦がE型肝炎に感染すると、重症化や胎児への影響が出る恐れがあり、豚レバーはより慎重に扱う必要があります。

食中毒のリスクという観点では、どちらも「加熱が必須」である点は変わりませんが、菌の種類や感染経路に差があります。

牛レバーは反芻動物特有の腸内環境が原因でO157が繁殖しやすく、豚レバーはウイルスや寄生虫のリスクが強調されています。

したがって、どちらも「生食不可」であることを前提に、安全な調理法を心がけることが大切です。

生で食べられるレバーは馬だけ?

現在、日本国内で生食が認められているレバーは馬のレバーだけです。

これは、馬が他の家畜とは異なる生理構造を持っているため、特定の食中毒菌が体内で繁殖しにくいことが理由です。

具体的には、O157のような腸管出血性大腸菌は反芻動物である牛や鹿などの腸管内に多く存在しますが、馬は反芻動物ではなく胃が一つしかありません。

また、体温が高めであることから、菌の増殖環境としては不適とされています。

とはいえ、馬レバーにも別のリスクがゼロではありません。

代表的なものにトキソプラズマという寄生虫があります。

これに感染すると、妊婦や免疫力の低い人に悪影響が出る可能性があるため、完全な安全とは言い切れません。

そのため、馬レバーを生で食べる場合でも、-20℃以下で8時間以上の冷凍処理を施した「生食用」として適切に加工・表示されたものを選ぶ必要があります。

生食できる唯一のレバーではありますが、選び方と保存状態には細心の注意が求められます。

牛レバー 表面 だけ焼いても危険!内部加熱の必要性とリスクとは:まとめ

この記事のまとめです。

- 牛レバーの生食は食品衛生法により禁止されている

- 生食禁止の背景には重大な食中毒事件がある

- 表面を加熱しても内部の菌は死滅しない場合がある

- レバー内部からO157が検出された事例が存在する

- レバーは血管が多く菌が入り込みやすい構造をしている

- 腸管出血性大腸菌O157は少量でも感染リスクがある

- O157は重篤な症状を引き起こす可能性が高い

- 高齢者や子どもは特に重症化しやすい

- 鮮度が良くても食中毒のリスクは変わらない

- 表面の見た目だけで安全性は判断できない

- 安全に食べるには中心部まで加熱することが必要

- 加熱条件は75℃で1分以上が基準とされている

- 調理後の二次汚染にも十分注意が必要である

- 使用器具や手指の衛生管理も食中毒防止の要

- 表面だけの洗浄や処理では安全性は確保できない

コメント